Mit der Stolpersteinverlegung am 3. Dezember 2024 vor dem Billhorner Deich 76 für Filippo Faustinelli und dem nachbarschaftlichen Treffen am 13. Dezember am Stolperstein für Ivan Andrade vor der Bellealliancestraße 66 sind meine Aktivitäten mit Blick auf die öffentlich sichtbare Erinnerungsarbeit in 2024 beendet.

Arbeitsvorhaben 2025

Praktisch bin ich in der Planung meiner Aktivitäten 2025. Dabei geht es um den 80. Jahrestag der Befreiung am 3. Mai 1945, die Deportation vom 10. März 1943 und vom 15./19. Juli 1942 jüdischer Menschen sowie die Deportation von Roma und Sinti vom 11. März 1943, den italienischen Militärinternierten, den November-Pogromen von 1938 und weiterer Stolpersteine, wo ich mich um weitere Paten:innen bemühen möchte und, wesentlich, die Erzählung zu den NS-Opfern.

Die Ergebnisse meiner Aktivitäten 2024

In Stichworten:

- Dieses Jahr haben sich an meinem Ansatz der nachbarschaftlichen Erinnerungsarbeit ca. 1.000 Menschen beteiligt. Jede Demo zu meinen erinnerungspolitischen Themen ist größer und wird mit einem einmaligen Aufwand/Aufruf erreicht. Bei mir sind es viele kleinteilige, aufwendiger Prozesse und eine Addition vieler kleiner Kundgebungen. Es gibt Treffen mit vier oder fünf Personen, die aber emotional ein großen Stellenwert für die Beteiligten haben. Ich verändere damit nichts, aber generiere Kontakte auf Basis von Erzählungen, so dass Menschen zusammen kommen.

- Insgesamt habe ich fast 50 Nachbarschafts-Infos in einer Gesamtauflage von mehr als 2.000 Exemplaren in Briefkästen gesteckt. Ich habe das für mich als „Micro-Kommunikation“ bezeichnet.

- Für meine verschiedenen Webseiten habe ich über 100 Texte dieses Jahr publiziert und dabei wieder über 20.000 Besuche generiert.

- Ich habe mich wieder an der Gewinnung von Paten:innen für Stolpersteine beteiligt, habe Texte zu den Menschen geschrieben und mich an der Verlegung beteiligt. Insgesamt bin ich bei der Verlegung von 28 Steinen dabei gewesen, bei denenich auf die eine oder andere Weise involviert war.

Inhaltliche Herausforderungen wachsen

Je mehr ich die Nische „Nachbarschaft“ verlasse und man es mit etablierten Strukturen im Themenkomplex zu tun bekommt, kann es zu mehr Reibungsverlusten führen und man kann zur Projektfäche werden. Dabei wird schnell die Gemeinsamkeit im Anliegen vergessen, der Verantwortung oder Verpflichtung gegenüber den Opfer und ihren Angehörigen werden in Sekunden ausgeblendet. Die Kommunikation wird zerstört, um in den Ungleichheit sich selber zu erheben. Das sind keine Beziehungen, die ich mag und gehe den schrittenweisen Weg raus.

Der Überfall Russlands 2022 auf die Ukraine oder der Terrorakt der Hamas-Brigaden auf Israel am 7. Oktober 2023, eine verantwortliche Positionierung zur Ampel-Regierung sowie der SPD und den Grünen hat zu einem rechten Framing geführt, dass sich auch auf andere Themen und Beziehungen auswirkt. Das spüre ich in den Diskussionen. Nicht an der Haustür, meiner Hauptarbeit, sondern in den Diskussionen in den mir vertrauten Strukturen. Meinen historisch gewachsenen Umfeld fällt es sehr schwer, sich in dieses Prozessen politisch zu verhalten. Sie wollen keine politischen Prozesse verändern oder gestalten, sie hetzen und verbreiten eine Form von Hass, der nur die eigene Ohnmacht reflektiert (und Dummheit). Die rechten Kräfte profitieren davon, weil die Ursachen der Entwicklungen nicht mit einem Schnipp verändert werden können. Mein historisches Umfeld ist in einem Niedergangs- und Marginalisierungsprozess. Sie existieren noch, weil die Beziehungen in der Blase sie vor der Implosion hindert. Die Abenteuerlichkeit nimmt zu, mit all den zerstörerischen Folgen. Der anhaltende Niedergang der LINKEN macht eine Formierung in der Zukunft sehr schwer. Deren aktuelle Führung setzt den Niedergang fort, leider.

Aus Haltung habe ich dieses Jahr an Wahlveranstaltungen der Grünen zu den Bezirkswahlen teilgenommen, weil ich nicht schweigen will zum Mob, der sich über sie ergossen hat. Auch habe ich mich dazu auf Social Media dazu verhalten und solidarisch argumentiert.

Webseiten-Entwicklung 2025

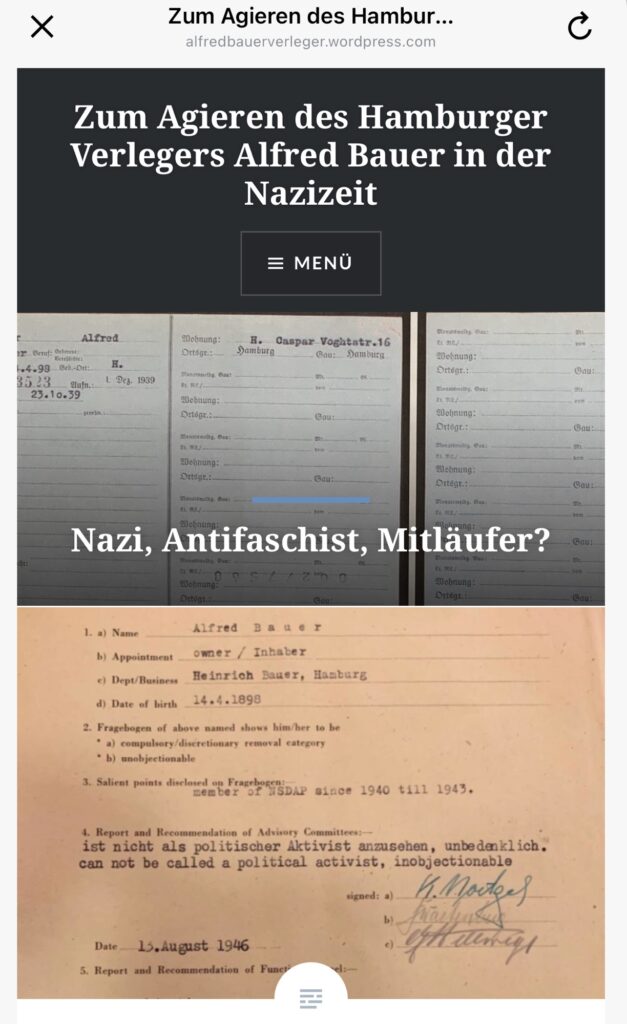

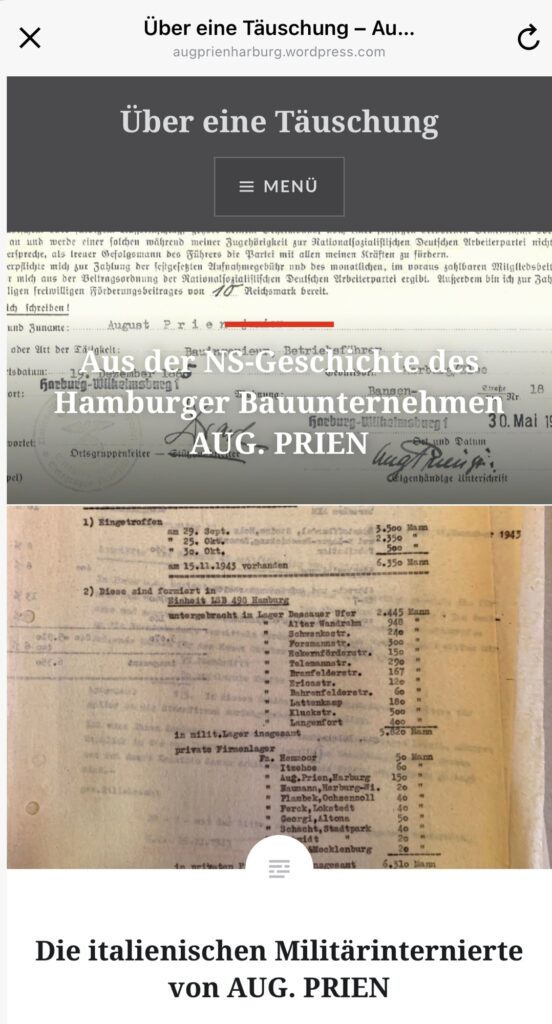

Dieses Jahr habe ich über 100 Webtexte auf meinen Blogs geschrieben und komme auf über 20.000 Besuche. Die aktivitätsbezogenen sind zu den italienischen Militärinternierte und zur Deportation über die Schule Schanzenstraße im Juli 1942. Dazu kommen kleinere Blogs, die ich betreibe. So zu den Zwangssterilisationen in der Frauenklinik des AK Altona oder zur NS-Geschichte der Bauer Media Group. Wenn es dort etwas neues gebe, schreibe ich auf denen wieder etwas.

Es sind aber auch Webseiten, die ich einst auf anderen Plattformen betrieben haben, wie von ver.di, aber deren Content von denen gelöscht wurde. Auf denen passiert nichts mehr, aber sollte jemand zu den Themen etwas suchen, wird kann man darüber die fallen. Diese Seiten spielen kaum eine Rolle, sie kommen auf 2.000 bis 3.000 Zugriffe im Jahr zusammen. Die zur NS-Geschichte der Bauer Media Group spielt immer wieder eine Rolle, zwischen 500 bis 800 Besuchen kann ich jähtrlich wahrnehmen. Das Thema der KZ-Häftlinge wird mich auch weiter begleiten.

Strukturell kommen die Texte auf diesen Blogs, danach auf meinen persönlichen Blog, verbunden mit einem „Erklärbär“ oder einer Kommentierung.

Themenerweiterung um KZ-Opfer

2024 kam das Thema der in die KZ Verschleppten in meiner Recherche- und Erinnerungsarbeit neu hinzu. Ursprünglich wollte ich eine Erinnerungsaktivität zu den niederländischen Opfern im Lagerhaus G am Dessauer Ufer nur absichern.

Es gab am 16. Januar 2024 vor dem Lagerhaus G und in den Niederlanden von mir initiierte Erinnerungsaktivität, die aber mit erheblichen Reibungsverlusten verbunden waren, da einer der Verantwortlichen des Eigentümers des Lagerhaus G „Verrat“ witterte und mich seit dem mit seinen Attacken verfolgt und diffamiert. Es ist eine komplette Verschwörungserzählung. Höhepunkt war der Versuch, eine Stolperstein-Verlegung am 12. November 2024 für italienische Militärinternierte vor dem Lagerhaus G zu verhindern. Es scheiterte.

Mit der Recherche zu Filippo Faustinelli aus Italien und Johannes Geubels aus den Niederlanden war ich bewusst von den NS-Opfern vom Lagerhaus G weggegangen.

Es hat keinen Sinn, sich für dieses Projekt zu engagieren. Das wird erst möglich, wenn es dort zu einem personellen Neuanfang vor Ort in Hamburg kommt. Bei Faustinelli und Geubels fanden sich Partner:innen national und international, mit denen man sich austauschen, neue Quellen erschlossen und neue Beziehungen generiert wurden, die die Opfer im Blick haben und die Frage der Erinnerung heute Gegenstand der Debatte geworden ist.

Eine geplante Stolperschwellen-Verlegung im April 2025 in der Spaldingstraße 157-162 vor dem Standort des KZ Außenlager in der NS-Zeit war ebenfalls eine Konsequenz aus dem Konflikt um das Lagerhaus G. Um das Außenlager Spaldingstraße hatte ich weitere Recherchen/Projekte gestartet und hoffe, dass sie realisiert werden können. Leider ist auch dieser Prozess nicht reibungsfrei, so dass ich auch hier am klären bin, ob diese Reibung produktiv erschlossen werden kann.

Erinnerungspolitische Aktivitäten zu Roma und Sinti

Eine Debatte um die Erinnerung an die Zwangssterilisationen von Roma und Sinti ab November 1944 in der Frauenklinik des AK Altona machte mich zum einen in der Auseinandersetzung um das Thema Schuld und Verantwortung aufmerksam. Für diese Debatte bin ich sehr dankbar. Es hatte zur Hinterfragung meiner Motive geführt.

Mit der Kundgebungen zur Erinnerung an die April-Deportation am 19. April 1944 vor der Lerchenstraße, zur Stolperstein-Verlegung für die Familie Hartmann in St. Georg ebenfalls im April, zur Erinnerung an die Familie Lutz/Rosenbach aus der Thadenstraße 79-81 im August 2024 und der zu den Zwangssterilisierten Roma und Sinti am 11. November 2024 in der Bülowstraße konnte ich meine Überlegungen realisieren.

Rund 300 Menschen aus den jeweiligen Nachbarschaften nahmen an diesen Aktivitäten teil.

Italienische Militärinternierte

Meine Aktivitäten zu den italienischen Militärinternierten erfolgen im Rahmen der „Projektgruppe italienische Militärinternierte Hamburg“. Wir planen unsere Aktivitäten und stimmen uns regelmäßig ab. Das geht vom Tenor bis zur Bewerbung. Nicht immer gelingt es, alle Überlegungen umsetzen zu können, da unsere Ressourcen begrenzt sind. Wir sind mit dem HSV über ein IMI Lager im Volksparkstation in Kontakt und sprechen darüber mit der Stadt.

Wir sind auch im Austausch mit Kampnagel über die IMI in dem damaligen Rüstungsbetrieb, wir haben Absprachen mit der Stadtreinigung und planen für 2025, wir sind im Austausch mit Hamburg Wasser und anderen Unternehmen.

Gibt es größere Zurückhaltung, ist unser Weg länger, um in ernsthafte Gespräche zu kommen. Dazu kommen Anfragen Angehöriger, die viel Aufwand verlangen und für sie nicht immer befriedigend sind, da die Recherchen manchmal Jahre dauern. Es gibt auch immer wieder Besuche Angehörige, die von uns begleitet werden.

Öffentlichkeitswirksam ging es um die Woche der Erinnerung in Hamburg-Mitte im April 2024 und um den 8. September 2024.

Dabei bemühen wir uns sehr um die Beteiligung der Unternehmen und Nachbarschaften. Dieses Jahr haben wir bewusst sechs Stolpersteine für italienische Militärinternierte bzw. einem italienischen Opfer in einem Außenlager verlegt. Wir haben uns um die Patenschaft und die Abstimmung der Verlegungs-Öffentlichkeit bemüht. Am 26. April wurde ein Stein für Italo Carlini vor Hamburg Wasser verlegt, am 8. September für Cosimo Guinta in Neugraben, am 12. November drei vor dem Lagerhaus G am Dessauer Ufer.

Dieses Jahr haben wir zwei Rundgänge zu den IMI mit Partner:innen angeboten. Auch traten wir auf Diskussionsveranstaltungen wie am 4. September 2024 beim ETV oder am 29. November 2024 in den Fan-Räumen des FC St. Pauli auf, aber auch bei zwei internationalen Treffen in Berlin und Rom.

Insgesamt haben rund 500 Personen an unseren Aktivitäten teilgenommen. Die Webseite verzeichnet über 6.000 Besuche.

Erinnerung an jüdische NS-Opfer

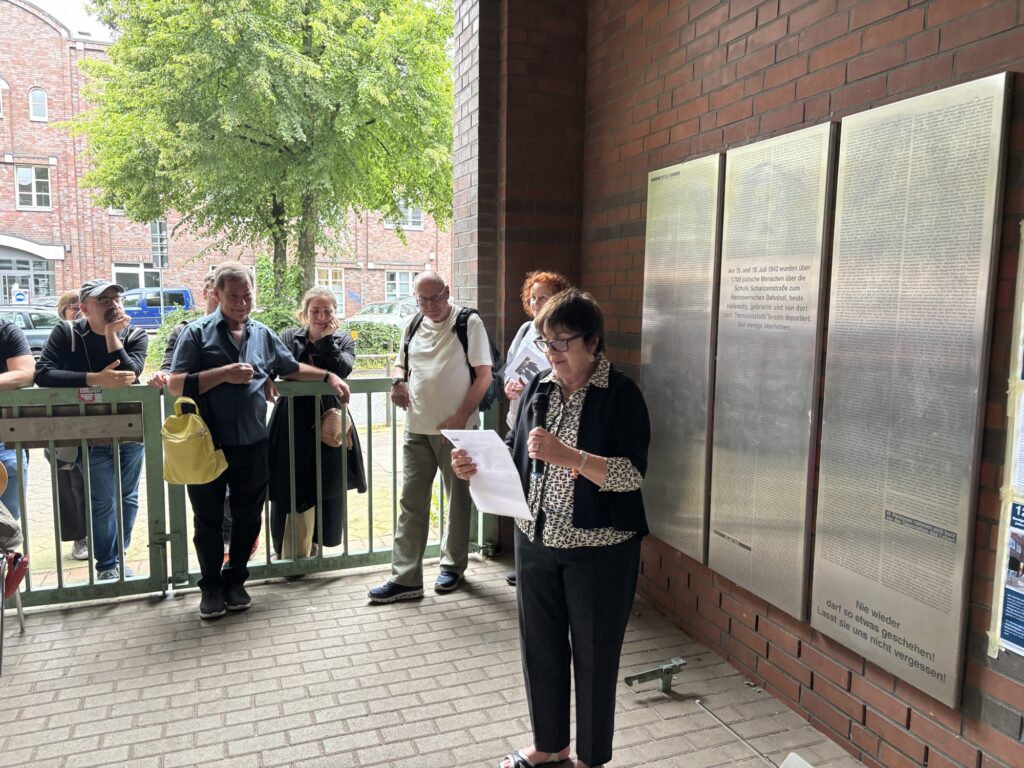

Im Mittelpunkt meiner Aktivität steht die Erinnerung an die deportieren und ermordeten Menschen in der NS-Zeit über oder aus unserem Viertel. Das zentrale Anliegen ist das Wachhalten an die Deportation über die Schule Schanzenstraße am 15./19. Juli 1942 nach Terezin. Auch dieses Jahr gab es wieder eine Kundgebung.

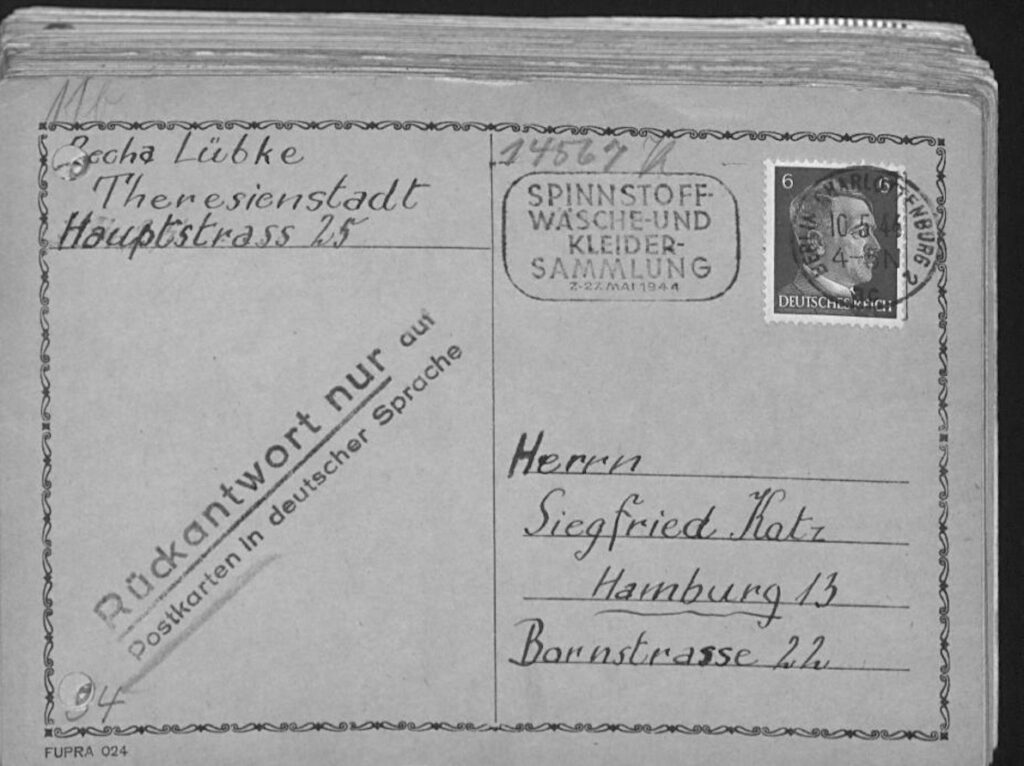

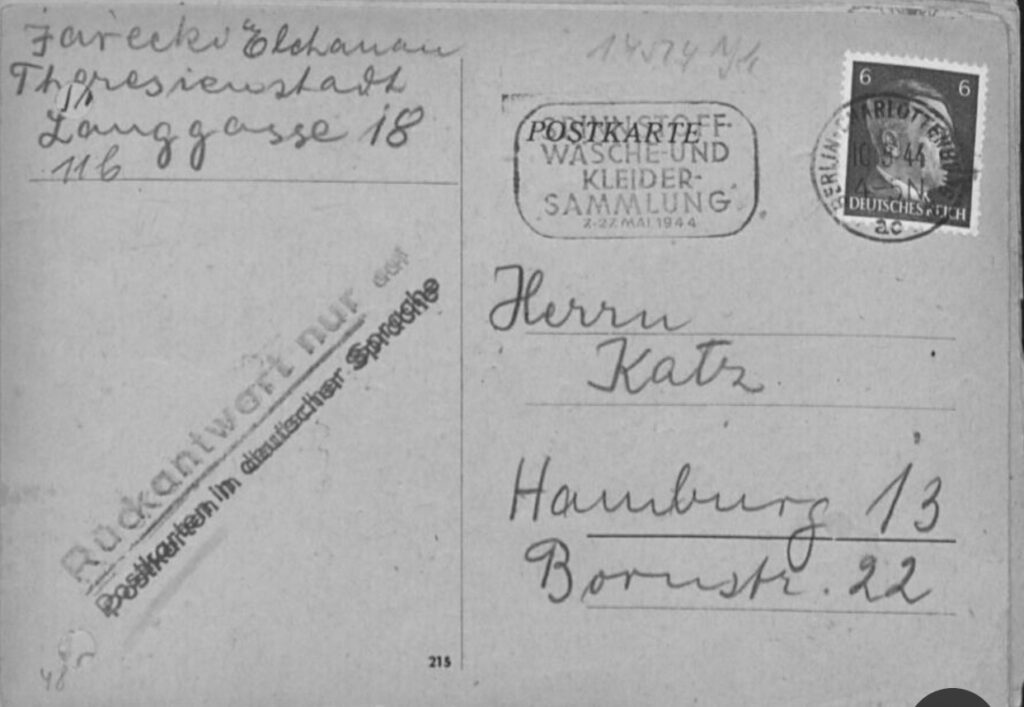

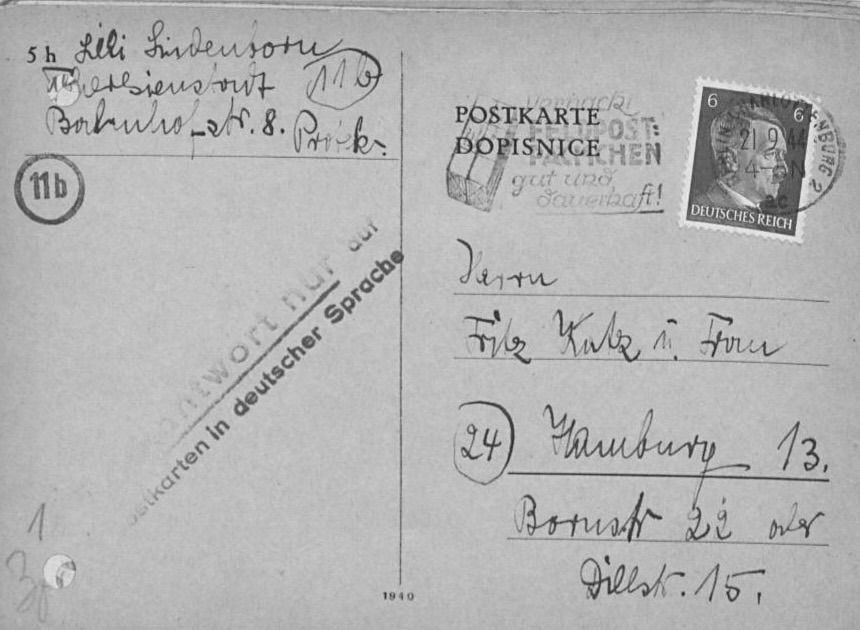

Dieses Jahr habe ich vereinzelnd Postkarten, die 1943/1944 von den Deportierten aus Terezin nach Hamburg geschickt wurden, an die heutige Adressen der Nachbarn symbolisch zugestellt und dazu die Umstände erklärt.

Neu in mein Blick ist das Israelitische Krankenhaus in der Schäferkampsallee 29, dass sich dort seit September 1941 befand. Dieses Jahr hatte ich die Tochter einer damaligen Krankenschwester, Ella Michel, in Hamburg zu Besuch. Sie hatte auch auf unserer Kundgebung zur Erinnerung an die Deportation über die Schule Schanzenstraße (1942) gesprochen.

Leider konnte ich ein konkretes Erinnerungsprojekt zum Krankenhaus, die Anbringung einer Erinnerungstafel, noch nicht abschließend beenden.

Als neues Projekt ist das Daniel-Wormser-Haus im Münzviertel für mich gekommen. Hier hat sich eine Gruppe herausgebildet, die sich darum kümmert. Ich hoffe, dass das Projekt 2025 beendet werden kann.

Begegnung mit Kurt Goldschmidt

Dieses Jahr ist Kurt Goldschmidt (New York) 101 Jahre alt geworden. Er erlebte 1945 die Befreiung in Terezin, wo er aus Hamburg dorthin deportiert worden war. Aus Anlass seines Geburtstages hatte ich in seinen damaligen Lebensorten in Hamburg Nachbarn gefragt, ob sie für ihn einen Gruß hätten.

Ob in der Silbersackstraße, in der Weidenallee, Beim Schlump, der Marienthaler Straße und der Wohlers Allee, überall bekam ich Geburtstags-Glückwünsche für ein Video, das ich ihm an seinem Geburtstag einen 20 Minuten Video geschickt hatte. Im Mai kam er nach Hamburg und wir haben uns in St. Pauli getroffen.

Patenschaften für Stolpersteine zu jüdischen Opfern, Krankenmorde, Sinti und Roma, italienischen Militärinternierte und einem KZ-Opfer

Das ich dieses Jahr an mancher Stolperstein-Verlegung beteiligt wurde, war nicht geplant. Meistens ergab sich das in der Vergangenheit aus der Verlegeplanung der Stolpersteine bei uns im Viertel. Waren die Termine bekannt, hatte ich zu den Personen recherchiert und die Nachbarschaft nach der Verlegung zu einem Treffen an den neuen Stein eingeladen.

Dieses Jahr habe ich mich vermehrt mit anderen an Nachbarn gewandt, damit sie eine Patenschaft prüfen. In allen Fällen hat es funktioniert. Zur Verlegung gab es dann ebenfalls wieder eine Einladung, sich am Stein zu treffen. Insgesamt waren es dieses Jahr an die 30. Insgesamt werden pro Jahr aber mehr als 150 Stolpersteine verlegt.

Angeschoben habe ich eine Patenschaft und Verlegung eines Stolpersteins im niederländischen Groningen. Ich hoffe, dass er 2025 verlegt werden kann.

Gewerkschaftsausschlüsse und 50 Jahre DKP-Eintritt

Eine kleinere Aktivität mit einer sehr überschaubarer Reichweite war das Thema der Gewerkschaftsausschlüsse in der IG Druck und Papier (in Hamburg). 60 Personen kamen zu insgesamt zwei Veranstaltungen.

Von den damals im Norden betroffen 28 Ausgeschlossenen hatte ich mit neun Kontakt. Drei bekam ich zu den Veranstaltungen, die meisten, mit denen ich darüber gesprochen hatte, standen dem abweisend gegenüber, in dem Sinne, dass es Geschichte ist und sie davon nichts wissen wollten. Die Wut über die Zeit haben sie mir vermittelt, es war ein resignative Grundstimmung.

Für mich ist Kampf um Haltung und Gerechtigkeit schon ein großer Antrieb, dass war bei den meisten nicht mehr das Motiv. Da ich ja einige aus unserer gemeinsamen Gewerkschaftsarbeit der vergangenen Jahrzehnte kannte, passte es aber auch zusammen. Sie haben sich einfach angepasst. Ihre Ideale waren für sie schon längst Geschichte. Das unterscheidet uns.

Politisch hatte sich ver.di Hamburg bei den Ausgeschlossenen in Hamburg entschuldigt, dass war das wesentliche Ziele. Es wurde eine Studie zu den Hamburger Ausschlüssen erarbeitet, so dass es dokumentiert ist. Es gab verschiedene Webtexte auf der Hamburger ver.di-Webseite, so dass auch hier das Thema im Vorfeld platziert werden konnte. ver.di selber wird das Thema nicht aufarbeiten, dessen bin ich mir bei den Reaktionen und Gesprächen aber auch bewusst geworden.

Für mich war entscheidend, dass ich mir das Thema vorgenommen hatte und nicht darüber schwadronieren wollte, sondern einen Raum zu schaffen, wo es aufgearbeitet wird. Zu den Gewerkschaftsausschlüssen in der MOPO hatte ich vor längerem etwas gepostet, zur Rolle der DKP und ihrer Thesen 41 habe ich etwas aufgeschrieben, wie meinen DKP-Beitritt 1973/1974, über den ich auf meinem Blog geschrieben hatte. Das Aktivitätstechnisch die Themen zusammen fiel, war ein Zufall und nicht beabsichtigt.

Ich stehe bis heute zu meinen Idealen und Motiven, warum ich mich damals organisiert hatte. Die DKP ist davon so weit entfernt, für das wir gestritten und uns engagiert haben. Sie ist ein Haufen Kleinbürger:innen geworden, die noch nicht mal die Lippen spitzen können. Mit Marx und Engels, einer wissenschaftlichen Theorie und Praxis hat das nichts zu tun. Die Fäulnis in unserer Bewegung wird bei ihnen gepflegt, aber mehr als ein schlechter Witz.

MOPO

Meine Beziehung zur MOPO ergibt sich aus meinem beruflichen Wirken von 1985 bis 2019. Mit meinen Ausscheiden habe ich sie natürlich nicht vergessen und denke regelmäßig an meine Kolleginnen und Kollegen. Losgelassen habe ich und bin auch nicht in einer gefühlten Lage, dass ich etwas verkläre. Ich kann nicht mehr eingreifen und wenn ich es machen würde, würde ich es mit meinen Gedanken aus einer Zeit machen, die nicht mehr funktionieren. Es gibt aber auch viele andere Gründe. Wenn ich kontaktet werde, freue ich mich darüber, dass ich als Ratgeber auch gefragt werde. Darüber erfahre ich immer Lebenssituationen von ihnen und es ist ein Spiegelbild der Lage der Medienmarke.

So erfolgte die Umstellung in diesem Jahr auf eine Wochenausgabe im April. Ich war frühzeitig im Thema und habe meine Meinung zu beiden Dingen gesagt, den sozialen Folgen sowie der Haltung, die man dazu medienpolitisch aufbauen sollte. Hier habe ich ver.di seht frühzeitig gebeten, sich darauf vorzubereiten und sich eine Position zu erarbeiten, die man zum Zeitpunkt der Umstellung hätte verbreiten sollen. Die Absicht: Man hat eine Meinung, sieht den Transformationsprozess und positioniert sich mit Blick auf ein Ende der Printausgabe sowohl strategisch sowie mit Blick auf die Beschäftigten. Bei den sozialen Folgen wurde ich zu einem Zeitpunkt konsoltiert, wo durch die Gewerkschaften alles entschieden war. Ich hatte mich vorher nicht in die Lage versetzt, was Phase ist, da ich mich nicht einmischen wollte. Meine Zeit in der MOPO ist einfach vorbei.

Um den 75. Geburtstag im September wurde ich wieder mit einer Umbruchsituation konfrontiert und habe mich wieder über ver.di dazu geäußert, das man an das Thema rangehen muss. Wie zur Wochenzeitung-Umstellung funktioniert das alles in ver.di nicht mehr. Damit muss ich leben. Die an mich aus dem Betrieb kommenden Bitten habe ich aufgegriffen und mich dazu geäußert.

Der Text von Carsten Gensing im Buch der MOPO zu ihren 75 Jahren über mein Wirken in der Zeitung hatte mir geschmeichelt. Gefreut habe ich mich natürlich, vor allem, da er aus einer eigenen Position darauf gesehen und als Journalist geschrieben hatte.

Da ich die Entwicklung in der MOPO aus einer Ferne sehe, schreibe ich auf meinem Blog immer wieder zu einzelnen Situationen aus der Geschichte, ohne dabei den Blick auf aktuelles und strategische Herausforderungen zu vergessen. Dieses Jahr ging es um den Kauf der MOPO 1999 durch Frank Otto und Hans Barlach sowie den Gewerkschaftsausschlüssen in der MOPO 193/74. Mit Aufmerksamkeit verfolge ich die Aufstellung der MOPO zur KI im Journalismus. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu den Gewerkschaftsausschlüssen im November 2024 hatte ich mich aus gewerkschaftlicher Perspektive mit dem Thema beschäftigt. Als ich den Mist der djiu in ver.di, vor allem die hohlen Phrase las und die vermeintliche strategische Aufstellung, hatte ich das Thema wieder zur Seite gelegt. Es erinnerte mich an deren Dümmlichkeit in der Haltung mit Beginn der digitalen Transformation ab Mitte der 1990er Jahren und dem Niedergang gewerkschaftlichen Agierens ein Jahrzehnt später. Beim Thema KI ist die Diskrepanz zwischen der dju und den Marktprozessen in ihrer Entwicklungsphase noch größer als zur digitalen Medientransformation in der Jahrtausendwende, so dass in fünf bis 10 Jahren es ver.di im Journalismus nicht mehr geben wird.