Am 12. Oktober 2005, heute vor 20 Jahren, schrieben die deutschen Medien, dass Finanzinvestoren um die britische 3i Group und David Montgomery planen, den Berliner Verlag zu übernehmen.

Am 25. Oktober 2005 übernahm der amerikanische Finanzinvestor VSS den Berliner Verlag. Mit einer 15-prozentigen Beteiligung (14,96 %) war David Montgomery mit im Boot. Auf ihn richteten sich damals alle Blicke, obwohl VSS der eigentliche Treiber der Konsolidierung im deutschen Zeitungsmarkt werden wollte.

Es stand nach meinem Ausscheiden aus der MOPO (2019) auf meinem „Zettel“, etwas auf dem Blog zum 20. Jahrestag des Einstieg von VSS in den Berliner Verlag 2005 zu schreiben, da 2006 die Übernahme der MOPO ebenfalls durch VSS erfolgte (dazu werde ich auch noch etwas schreiben). Unter „MOPO-Notizen“ schreibe ich immer mal wieder etwas auf mit solchen Bezügen. Niemand wird sich außer mir dazu äußern.

Stand Herbst 2025

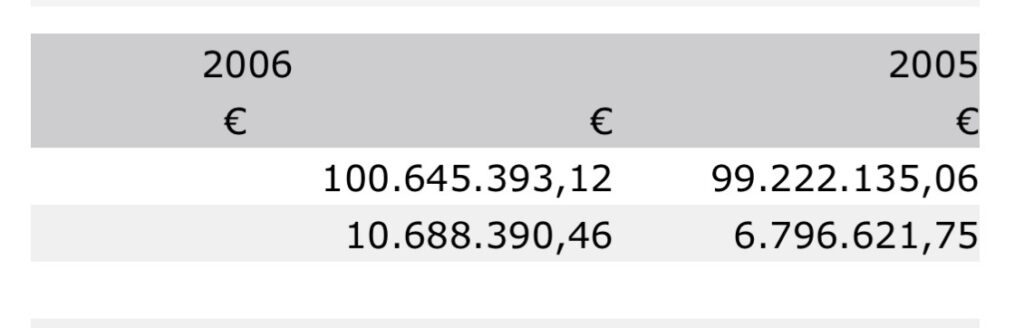

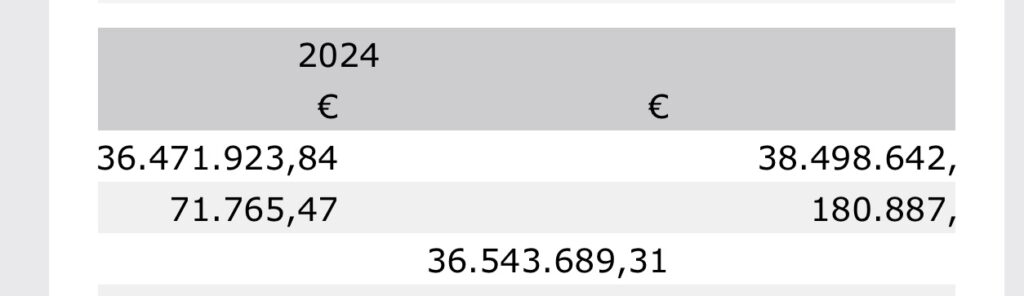

1. Zum Zeitpunkt des Kaufs des Berliner Verlags 2005 lag der Umsatz der Mediengruppe bei 99,2 Mio. € und der Jahresüberschuss bei 5,2 Mio. €. 2024 lag der Umsatz bei 36,5 Mio. € und der Jahresüberschuss bei 1,1 Mio. €. Der Umsatz verdeutlicht, wie tiefgreifend der Umbruch in den Printmedien in den vergangenen 20 Jahren war (ohne auf den Inhalt einzugehen).

2. Den amerikanischen Finanzinvestor VSS gibt es bis heute, doch die handelnen Personen haben sich geändert. Das Geschäftsmodell ist gleich geblieben. Medienaktivitäten gehören nicht mehr zum Portfolio, der europäische Markt spielt keine Rolle mehr.

3. David Montgomery verfolgt weiterhin die Strategie, die er mit der Mecom Group plc begonnen hatte: Printmedien in Krisensituationen zu übernehmen, über Wachstum Synergien zu schaffen, Kosten zu senken und neue Potenziale zu erschließen. Ziel war und ist es, die Transformation voranzutreiben und daraus neue Umsatzfelder zu generieren. Der Profit ergibt sich aus dem operativen Geschäft, mit der Ausgabe von Aktien will man Couponschneider bedienen und deren Einsatz für die Strategie verwenden. Aus einer europäischen ist mittlerweile eine britische Strategie geworden, die auf den regionalen (Print-)Medienmarkt setzt. Lokale Kommunikation soll dabei die Basis des Geschäfts sein.

4. Der Verkauf der internationalen Aktivitäten von Mecom (Wegener/Limburg in den Niederlanden; Edda Media sowie Berlingske Media in Norwegen und Dänemark) trieb die Konsolidierung in den jeweiligen Regionen voran. In den Benelux-Staaten wurde die belgische DPG Media Marktführer, in Skandinavien ist es neben Schibsted die Amedia-Gruppe. Heute stellen sich die Unternehmen mit lokalen Content- und Erlebnisangeboten den Herausforderungen durch die Aktivitäten der internationalen Digitalkonzerne.

5. Der Berliner Verlag (und die Hamburger Morgenpost) mussten 2009 von Mecom veräußert werden, gehören aber nicht mehr zum damaligen Käufer, der DuMont Mediengruppe. Sie befinden sich heute im privaten Besitz und stehen vor großen Herausforderungen.

Stand Herbst 2005

Anfang Oktober 2005 wurde bekannt, dass eine Investorengruppe um „3i“ den Berliner Verlag mit seinen beiden Zeitungstiteln Berliner Zeitung und Berliner Kurier kaufen wollte. Damit löste sich für Holtzbrinck (und Gruner+Jahr) der Konflikt aus dem Kauf des Berliner Verlags 2002 auf. Holtzbrinck konnte den Verlag aus kartellrechtlichen Gründen nicht übernehmen. Bei den Stuttgartern lag das damalige Kartellrisko.

Ursprünglich hatte Gruner+Jahr 2002 den Berliner Verlag an Holtzbrinck verkauft. Da das Unternehmen bereits den Tagesspiegel in Berlin besaßen, wollte das Kartellamt die Übernahme nicht genehmigen. Auch die Monopolkommission lehnte ab und sprach sich gegen eine Ministererlaubnis aus. Nach Auffassung Holtzbrincks hätte Wirtschaftsminister Wolfgang Clement diese jedoch erteilen können. Anfang September 2003 kam es daher zu einer Anhörung im Bundeswirtschaftsministerium, „an der rund 150 Manager, Regierungsbeamte und Journalisten teilnahmen. (Sie) war geprägt von stundenlangen Wortgefechten der Verlagsanwälte über Marktanteile, Stiftungsmodelle, Pressevielfalt und Verträge.“ Die Bauer Media Group aus Hamburg bot Holtzbrinck 20 Mio. €, doch die Verlagsgruppe lehnte ab. Trotz späterer Manöver scheiterte Holtzbrinck endgültig an der Übernahme des Berliner Verlags und entschied sich für einen Verkauf.

Widerstand der Chefredakteure von Berliner Zeitung und Berliner Kurier

Die Chefredakteure der Berliner Zeitung und des Berliner Kurier stellten sich an die Spitze des Widerstands gegen einen Verkauf an VSS/Mecom. Seit der Übernahme von G+J durch Holtzbrinck 2002 war ein Vakuum entstanden, da Holtzbrinck den Verlag nicht führen durfte, G+J verantwortlich war, aber durch den Kaufvertrag nichts mehr ändern konnte. Der Berliner Verlag kam in ruhigeres Fahrwasser und schrieb endlich Gewinne.

Auf den Titelseiten und in den beiden Blättern wurde die Ablehnung der „Heuschrecken“ deutlich artikuliert. Uwe Vorkötter, damals Chefredakteur der Berliner Zeitung: „Sie kaufen Unternehmen, die andere nicht mehr wollen – weil sie nicht in die Konzernstrategie passen oder weil sie so pleite sind, dass ihnen keine Bank mehr einen Kredit gibt. Sentimentalität ist den Investoren fremd, Markennamen und Tradition interessieren sie nicht. Sie kappen Kosten, streichen Arbeitsplätze. Ihre Strategie ist kurzfristig. In spätestens fünf Jahren wollen sie das Engagement wieder abstoßen, mit Gewinn. Manchmal mit exorbitantem Gewinn. Nicht selten ist auch das Risiko exorbitant. Es gibt keinen Grund, dieser Branche besondere Sympathie entgegenzubringen. Wir haben es mit Unternehmensdealern zu tun – Unternehmer wären uns lieber.“

In der Berliner Zeitung wandte er sich direkt an Leser:innen und Öffentlichkeit: „In der Tat ist zu befürchten, dass die Transaktion, falls sie zustande kommt, der Berliner Zeitung und den anderen Produkten des Hauses Schaden zufügen könnte“, und sprach von „Beunruhigung und Besorgnis“. Der Berliner Kurier titelte am 17. Oktober 2005, dass Montgomery die Zeitung nicht bekäme.

Bewegung gegen die „Heuschrecke“ im Berliner Verlag

Wann die Gespräche zwischen Holtzbrinck und den Finanzinvestoren begannen und wie Mecom dazukam, weiß ich nicht. Mit der Übernahmeabsicht begann jedoch eine intensive Auseinandersetzung in der Redaktion der Berliner Zeitung, unterstützt von ver.di und DJV. Die Redaktion mischte sich ein, organisierte Widerstand und wollte sich nicht von Investoren in ihrer Arbeit bestimmen lassen.

Vor dem Verlagsgebäude wurde wiederholt demonstriert, Beschäftigte sammelten Unterschriften. 140 Prominente – darunter Günter Grass, Peter Rühmkorf, Günter Wallraff, Senta Berger, Wim Wenders, Roger Willemsen, Jürgen Trittin, Gesine Schwan und Norbert Blüm – schlossen sich zusammen. Sie sahen die „innere Pressefreiheit gefährdet“ und forderten den Abbruch der Verhandlungen mit den „Finanzabenteurern“.

Am 25. Oktober 2005 kam es dennoch zum Kaufvertrag: VSS übernahm 85 %, Montgomery 15 % des Berliner Verlags. Im Januar 2006 kam die Hamburger Morgenpost hinzu. VSS hatte zudem Kontakte zur Frankfurter Rundschau, zur Braunschweiger Zeitung sowie zu Regionalverlagen in Niedersachsen und Bremen. Später boten sie auch für die Süddeutsche Zeitung.

Ein VSS-Manager sagte mir damals sinngemäß, die Enkelgeneration der Nachkriegsgründer sei weniger am Geschäft als an Dollar interessiert. Auch notwendige Investitionen und deren Finanzierung eröffneten Gesprächsfelder für VSS. Intern hieß es, die Gruppe Berliner Verlag/Hamburger Morgenpost solle das Aushängeschild werden. Der massive Protest der Berliner Redaktion und die öffentliche Ablehnung, passte da aber nicht ins Bild.

Gewerkschaften stellen sich auf die Veränderungsprozessen aktiv ein und agierten tariflich

ver.di bot mit ihren tariflichen Möglichkeiten in einer für die Beschäftigten schwierigen Phase nicht nur ein theoretisches Modell an, sondern mobilisierte die Beschäftigten. Ein umfassenden Tarifvertrag zur Beschäftigungs- und Zukunftssicherung wurde dem Unternehmen aufgezwungen. Unaufgeregt und mit klarer Haltung sorgte sie für Glaubwürdigkeit und Vertrauen, dass sich die Auseinandersetzung lohnte. Die Gewerkschaften ver.di und zwei eher konkurrierende DJV- Landesverbände bauten dafür erheblichen Druck auf. Zusammen mit einem Redaktionsstatut für die Redaktion der Berliner Zeitung wurde damals in einem Abwehrkampf ein solches Tarifvertrag erreicht.

Der damalige ver.di-Verhandlungsführer Martin Dieckmann: „Wir wollten ein Gesamtpaket, in dem mittelfristige Personalplanung mit Regeln zur Weiterbeschäftigung bei drohender betriebsbedingter Kündigung auf der Basis auch von wirtschaftlichen Informations- und Beratungsrechten zusammenwirkten.“ Der betriebliche und öffentliche Druck war nötig, um nach einer Übernahme Wesentliches in ein Tarifvertrag zu regeln. Dieckmann: „Allerdings hat sich gezeigt, dass es bei „Heuschreckenalarm“ keinen Grund zur Panik gibt. Voraussetzungen sind – wie anderswo auch – selbstbewusste, gewerkschaftlich gut organisierte Belegschaften und Arbeitnehmervertreter.“

Erste Reaktionen in der MOPO nach dem Verkauf in Berlin

Meine handschriftlichen Notizen zu den Gesprächen mit ver.di und DJV in Berlin und Hamburg habe ich nicht mehr – sie liegen vermutlich noch in einem Karton bei der MOPO oder wurden vernichtet.

Wir solidarisierten uns mit den Berliner Redaktionen. Ich war mehrfach in Berlin, sprach auf Versammlungen. Gleichzeitig diskutierten wir im Betriebsrat der MOPO, was es für uns bedeutete. Seit September 2005 gab es Signale, dass Hans Barlach und Josef Depenbrock etwas vorbereiteten. Uns war klar, dass es um einen Verkauf ging. Dass Finanzinvestoren die Käufer sein könnten, lag jenseits unserer Vorstellungskraft – wir kannten ihr Geschäftsmodell nicht.

Im Protokoll der BR-Sitzung vom 18. Oktober 2005 heißt es: „Der Betriebsrat diskutiert über die möglichen Folgen des Investitionsstopps für das Anzeigen- und Redaktionssystem. So es eine Fehlentscheidung von Hans Barlach sein kann, die dann aber schnell korrigiert werden dürfte, wird auch spekuliert, dass die MOPO Teil von Verkaufsgesprächen ist.“

Mir war klar, dass es im Zeitungsmarkt zu einer Konsolidierung, sprich Übernahmen, kommen würde. Mein Blick war auf die Beschäftigung und die tarifliche Sicherheit gerichtet. Es ging mir um Gegenmacht und Streikfähigkeit. Wichtig war, dass ver.di strategisch handlungsfähig blieb. Wir mussten verhindern, planlos in der Aufregung unterzugehen. Nicht die „erste Runde“ (Verkauf/Kauf) war entscheidend, sondern eine gemeinsame Grundlage und Handlungsstärke für soziale und inhaltliche Fragen. Dazu gehörte auch die Medienarbeit: Neben „Störfeuern“ brauchte es eine seriöse, glaubwürdige Erzählung aus Arbeitnehmer:innen-Sicht.

Ende November 2005 schrieb ich in einer BR-Info über den Berliner-Verlag-Deal: „Der Verkauf der Berliner Zeitung ist eine strategische Entscheidung, um künftig am Markt wachsen zu können. Man richte sich auf den europäischen Zeitungsmarkt aus, so die neuen Gesellschafter. Der Stopp der Investition in ein neues Anzeigen- und Redaktionssystem führt zu Spekulationen, dass die MOPO verkauft werden soll. Beide Gesellschafter dementieren dies vehement. Es gehe lediglich um die Finanzierung dieser Investition.“

Wenn ich jetzt (10/2025) meine Vorlagen zu den BR-Sitzungen 2005/2006 lese, fällt mir heute bei der damals naheliegenden VSS-Übernahme der MOPO auf, wie vorsichtig wir uns aufstellen bei der Frage, wer die MOPO kauft. Sozial und redaktionell war unser Herangehen frühzeitig bestimmt, hier war unser Wirkungs- und Verantwortungsbereich. Beim Marktgeschehen spielten wir keine Rolle, so das wir auch andere Optionen nicht ausschlossen. Zum Berliner Geschehen hatte ich gewissermaßen eine Standleitung, war auch weiter am abklären von Indizien, dass andere uns kaufen. Im Laufe der des Januar 2006 wurde es mehr und mehr eine Reduktion der gehandelten Spekulationen.

Rückzug von VSS aus dem deutschen Markt (2007)

Es dauerte nicht lange, bis sich VSS aus Deutschland zurückzog. Im März 2007 kaufte David Montgomery vom amerikanischen Finanzinvestor VSS fast 80 % der Anteile am Berliner Verlag und der Hamburger Morgenpost, im Laufe des Jahres den Rest. „Damit vollzieht sich, was sich seit Monaten angedeutet hat: Der klassische Finanzinvestor VSS steigt aus“, schrieb der MOPO-Betriebsrat. „Aus dem Anleger Montgomery wird ein klassischer Zeitungsverleger.“ Das Konsortium um VSS erhielt 159 Mio. €.

Der Gegenwind bei den deutschen Verlegern, in den Medien und der Protest der Beschäftigten führten mitnzu diesem Rückzug. Montgomery übernahm die Gruppe mit seiner Mecom Group plc. Berater von VSS war unter anderem der ehemalige G+J-Chef Gerd Schulte-Hillen, der über eine Management-Beteiligungsgesellschaft selbst Geld in den Deal investiert hatte, um zu profitieren. In einer BR-Info konnte ich mir 2007 den Kommentar nicht verkneifen: „Er hatte auch das zweite Mal keinen Erfolg mit der MOPO – für die Beschäftigten war das nicht schlecht.“

Verkauf von Berliner Verlag und Hamburger Morgenpost 2009

Mecom konnte seine Schulden nicht aus dem operativen Geschäft bedienen. Es musste sein Portfolio verkaufen. Die Aktie wurde Ramsch-Ware und für die Anleger wertlos.

Im Januar 2009 wurden der Berliner Verlag (und die Hamburger Morgenpost) an die DuMont Mediengruppe veräußert. Der Treppenwitz ist, dass die DuMont Mediengruppe 2019/2020 beide Unternehmen wieder veräußerte, da sie ebenfalls raus aus den Schulden und in eine Neuaufstellung kommen wollten. Ihnen gelangt es. Mecom stürzte ab und wurde im Dezember 2016 liquidiert.