Die diesjährigen Aktivitäten 2025 zu den italienischen Militärinternierten in Hamburg beschäftigt sich mit deren Zwangsarbeit bei der Stadtreinigung. Am 8. September 2025 findet vor dem Bullerdeich 19 eine Kundgebung statt. Im Vorfeld habe ich mich länger mit dem Arbeitskräfte-Einsatz ab 1939 in der Stadtreinigung befasst. Hier ein Überblick in Stichworten. Mein Fokus war auf die NS-Zwangsarbeiter gerichtet, es waren insgesamt um die 2.500 Menschen.

Ich habe monatelang recherchiert. Dabei musste ich auch die Struktur der Hamburger Bauverhaltung (-Behörde) verstehen und konnte m.W. nicht auf Bestehendes zurückgreifen, das galt vor allem für das Verstehen der Geschichte um das Aufräumungsamt, die ich jetzt aufgebröselt habe:

Zum 31. März 1939 waren in der gesamten Bauverwaltung 1.775 Beamte, 1.560 Angestellte und 6.208 Arbeiter beschäftigt – insgesamt 9.543 Personen. Die meisten Arbeitskräfte entfielen auf das Tiefbauamt (3.350) sowie den Strom- und Hafenbau (2.527). Die Stadtreinigung war Teil des Tiefbauamtes (bis Juli 1944).

1939 verfügte die Stadtreinigung über insgesamt 1.586 Stellen, aufgeteilt auf folgende Bereiche:

| Bereich | Beschäftigte |

| Müllabfuhr | 488 |

| Müllverbrennung | 215 |

| Kraftwagenwerkstatt | 80 |

| Straßenreinigung | 803 |

Treiberschaft beim Arbeitskräfte-Einsatz der Stadtreinigung

Die Treiberschaft des Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte bei der Stadtreinigungnwurde durch den Versorgungsauftrag auf der einen, dem Abzug von Arbeitskräften in die deutsche Wehrmacht bzw. zum Luftschutz in Hamburg (ab 1940) bzw. die entsprechenden Programme (ab Juli 1943) zum Wohnungs-Ersatzbau und den Folgen des Krieges.

Arbeitskräfte in der Stadtreinigung

Im August 1940 kamen die ersten ausländischen Arbeitskräfte zur Müllabfuhr. Bis dahin wurde der Mangel an Arbeitskräften im Folge des Krieges in der Bauverwaltung intern organisiert, vor allem Hafenarbeiter, die bei Strom- und Hafenbau (damals noch Bauverwaltung) und der HHLA beschäftigt waren (120). Sie wurden auch vom Friedhof Ohlsdorf saisonal abgezogen.

Alle Angaben zu den Arbeitskräfte immer nur stichtagsbezogene Dokumente. Bei den italienischen Militärinternierten kann man auch etwas zu den Prozessen und Gründen bis April 1945 sagen.

Die ersten ausländischen Arbeitskräfte bei der Stadtreinigung

Die erste Gruppe ausländischer Arbeiter in Höhe von 150 Personen kam im August 1940, von denen 100 für die Stadtentwässerung waren. Dokumentiert ist nur, das es sich auch um 40 Dänen für die Stadtreinigung handelte. Deren Land war von der deutschen Wehrmacht besetzt worden.

Ab Februar 1942 konnte die Stadtreinigung für den Bereich der „Schneebeseitigung“ 1.586 französische Kriegsgefangene einsetzen. Belegen kann man die Anzahl von 30 Sammelstellen, die Lagerorte der französischen Kriegsgefangenen, die Batallions- und Kompanie-Bezeichnung und den Personaleinsatz (500), aber es gibt keine Namen. Der Personaleinsatz der französischen Kriegsgefangenen schwangte wegen der saisonalen Lage. Im März 1942 waren es noch 648.

Ab März 1943 waren 500 sowjetische Zwangsarbeiter bei der Stadtreinigung. Über deren Einsatz kann man zurzeit wenig sagen. Sie waren auf der SU nach Deutschland verschleppt worden, in einem Fall (50 Personen) kann man die „Transport-Nummer“ und das Datum sagen. Belegt sind 15, die sich um „Steinverwertung“ gekümmert hatten – vermutlich in einer MVA.

Ab Oktober 1943 kamen 649 italienische Militärinternierte zur Stadtreinigung. Alle Namen liegen vor wie auch die Lager, in denen sie leben mussten. Für den Betriebshof Jarrestraße, Steinhauerdamm und Ruhrstraße kann man die IMI zu den Tätigkeiten zuordnen (Mülabfuhr und Straßenreinigung).

Mit der Gründung des Aufräumungsamtes im April 1944 kam es zu einer Umverteilung der IMI von der Stadtreinigung ins Aufräumungsamt (385 IMI). Auch diese Namen sind bekannt, aber die Lagerzuordnung ist bis auf einen Fall nicht bekannt. Ein Lager war auf dem Sportplatz an der (Max-Brauer-)Allee in Altona.

Ab Dezember 1944 wurde ein jüdisch Verfolgte, Karl-Heinz Loewy, bei der Kraftwagen-Werkstatt der Stadtreinigung auf dem Friedhof Ohlsdorf direkt als Zwangsarbeiter eingesetzt. Er musste im Lager neben der Kapelle 13 auf dem Ohlsdorfer Friedhof leben. Er musste bis zur Befreiung für die Stadtrenigung arbeiten.

Ein IMI, der bei der Stadtreinigung arbeitete, Luigi Corvi, kam ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete aber für das Aufräumungsamt. Die Todesursache ist nicht bekannt. Seine Leiche wurde in der Elbe gefunden.

Die Organisation der Zwangsarbeit in der Bauverwaltung/-behörde 1941 bis 1945

Im August 1941 wurde das Amt für kriegswichtigen Einsatz (AkE) in der Hamburger Bauverwaltung (-Behörde) gegründet, dass u.a. für den Lagerbau, der Baustoffverwaltung für diesen Zweck und den Einsatz der Zwangsarbeiter:innen in Hamburg zuständig war. Die Kernbereiche des AkE waren die „Ersatzraumbeschaffung“ (Ersatzwohnugen, Lagerbau etc) und die „Technischen Einsatz“ (Arbeitskräfte, Baustoff-Management etc). Dazu kamen noch Verwaltung und Luftschutz. Es waren damals 5 Abteilungen/Ämter.

Nach dem Ausscheiden des Leiters der Bauverwaltung (-Behörde) und des AkE im Dezember 1943 wurde die gesamte Organisation der Hamburger Bauverwaltung neustrukturiert. Der Architekt Konstanty Gutschow wurde durch Wilhelm Tegeler abgelöst. Tegeler war zu diesem Zeitpunkt bereits Senatssyndicus (heute Staatsrat).

Im Janaur 1944 begann die Neustrukturierung der Bauverwaltung unter Tegeler. Das Amt für kriegswichtigen Einsatz wurde aufgelöst und deren Abteilungen den anderen Ämter in der Bauverwaltung zugewiesen. Neu kam das Aufräumungsamt zur Tiefbauabteilung dazu, wo auch noch die Stadtreinigung zugeordnet war. Im AkE gab es im „Technischen Einsatz“ das Sachgebiet „Bergung und Verwertung“ (bei der Beschaffung der Baustoffkontigente). Daraus entstand das Aufräumungsamt. Ein weiteres Sachgebiet „Generalkommissar für Bauwesen“ (Organisation Todt) kam dazu.

Zum 1. April 1944 wurde das Aufräumungsamt gegründet und hatte seinen Sitz im Betriebshof der Stadtreinigung bei der Rindermarkt in Hamburg St. Pauli hatte. Das Amt hatte einen eigenen Leiter (Sprotte)

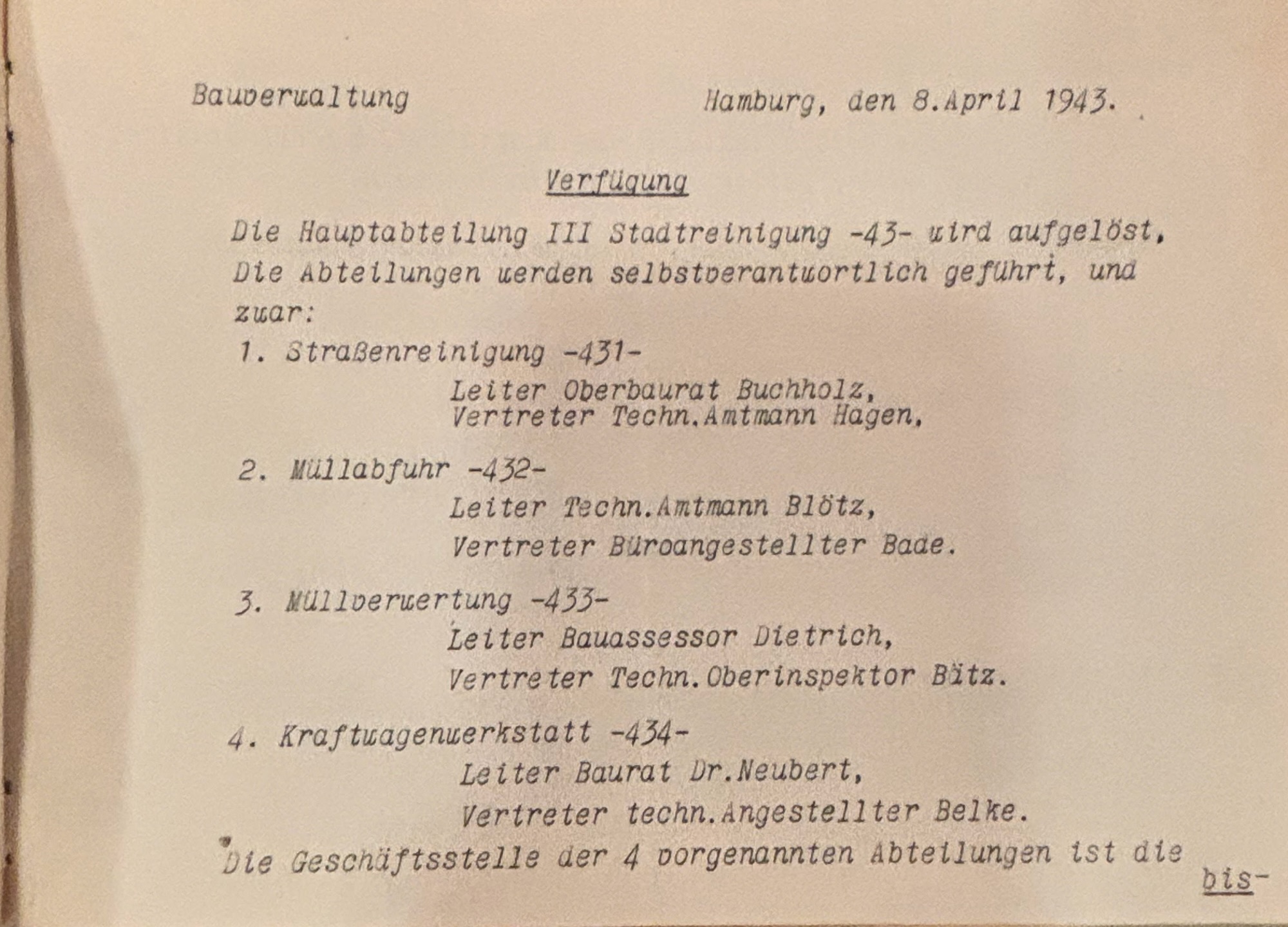

Die Stadtreinigung bliebt Teil des Tiefbauamtes. Im Juli 1944 wurde deren Leiter abgelöst, der nach damalige Darstellung überfordert war. Die Abteilungen

- Straßenreinigung

- Müllabfuhr

- Müllverwertung

- Kraftfahrzeug-Werkstatt

wurden eigenständig geführt (heute würde man sagen, sie „berichten dem Leiter des Tiefbauamtes“).

Zum August 1944 wurde die Stadtreinigung Teil Aufräumungsamts und lag nicht mehr in der Verantwortung des Tiefbauamts.

Die Kernfunktion des Aufräumungsamtes war nicht die Stadtreinigung, sondern

- Schuttbeseitigung/Aufräumung

- Steinverwertung (für das Ersatzwohnungsbau-Programm)

- Bergung von Baustoffen

Die Schnittmenge zur Stadtreinigung waren die Steinverwertung an deren Standorten in der Müllverwertung und Betriebshöfen/-plätzen. Es gab aber keine operative Zuständigkeit der Stadtreinigung.

Ab August 1944 war das Aufräumungsamt verantwortlich für den Einsatz der Zwangsarbeiter in Hamburg im Bereich des Bauhaupt- und -nebengewerbe (Handwerk wie Glas etc.). Dies waren rund 23.000 Zwangsarbeiter (von um die 70.000, mit Steigerung bis April 1945).