Mit dem „Porterhaus“ hatte ich mich im Zusammenhang mit der Erinnerung an Filippo Faustinelli 2024 befasst. Jetzt haben Recherchen zu weiteren Namen von Italiener und Franzen aus dem Lager geführt. Ich glaube nicht, dass ich weiteres finde, also habe ich das gefundene aufgeschrieben. Die Italiener waren seit 1941 in Deutschland und zu dem Zeitpunkt keine Zwangsarbeiter, bei den Franzosen muss man davon sprechen.

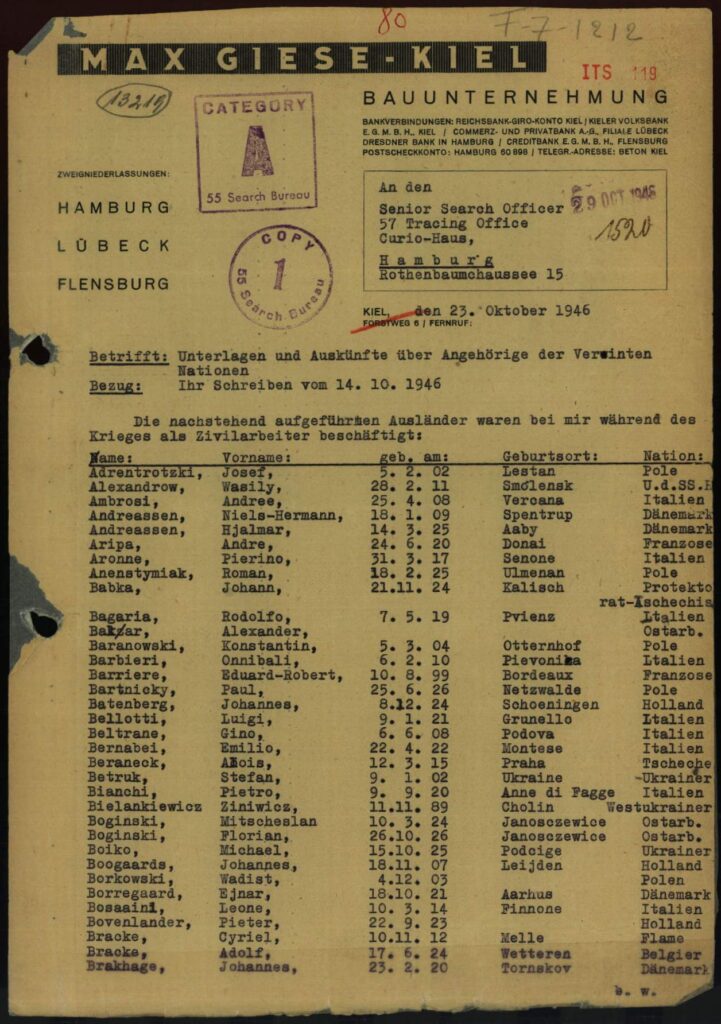

Das Kieler Bauunternehmen Max Giese hatte seit 1912 Schleswig-Holsteins große Gebäude gebaut: Bereits 1927 hatten Max Giese und Fritz Hell die Betonpumpe für den Tiefbau erfunden. Diese kam erstmals bei Baum des Marine-Klotzes in Laboe und beim Deutschen Haus in Flensburg zum Einsatz.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs war Giese an zahlreichen Bunkerbauten an der Nord- und Ostseeküste beteiligt – in Kiel, Flensburg, Lübeck bis nach Emden. Auch wenn eine direkte Beteiligung am Bunkerbau in Hamburg bislang nicht belegt ist, kann sie mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

DAF-Gemeinschaftslager im „Porterhaus“ am Millerntorplatz

Nach bisherigen Recherchen befand sich in der NS-Zeit im „Porterhaus“ am Millerntorplatz 1b – direkt am Eingang zur Reeperbahn – ein sogenanntes Gemeinschaftslager der Deutschen Arbeitsfront (DAF). Das Gebäude war ursprünglich ein Restaurant, 1908 direkt neben der damaligen Volksoper errichtet worden.

200 Unterkünfte im Porterhaus

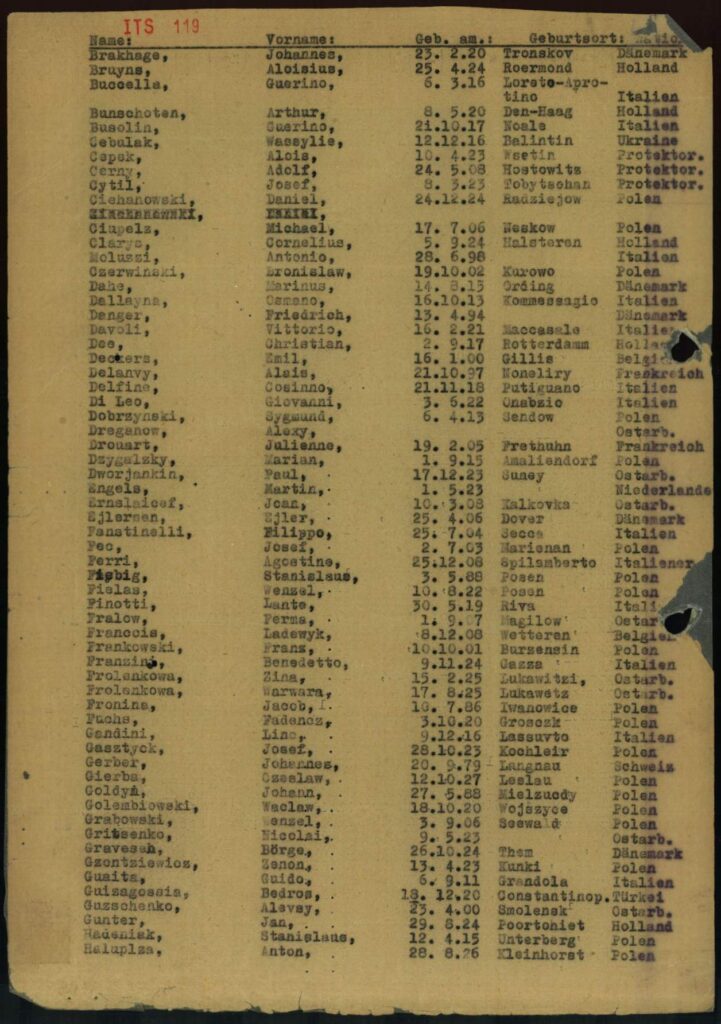

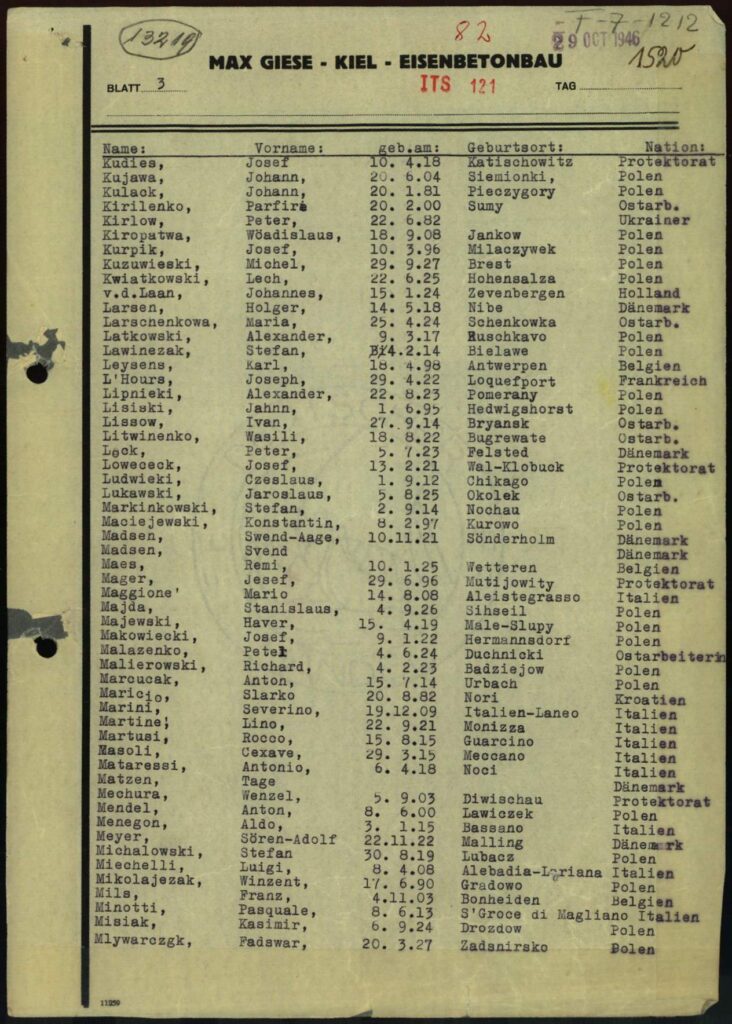

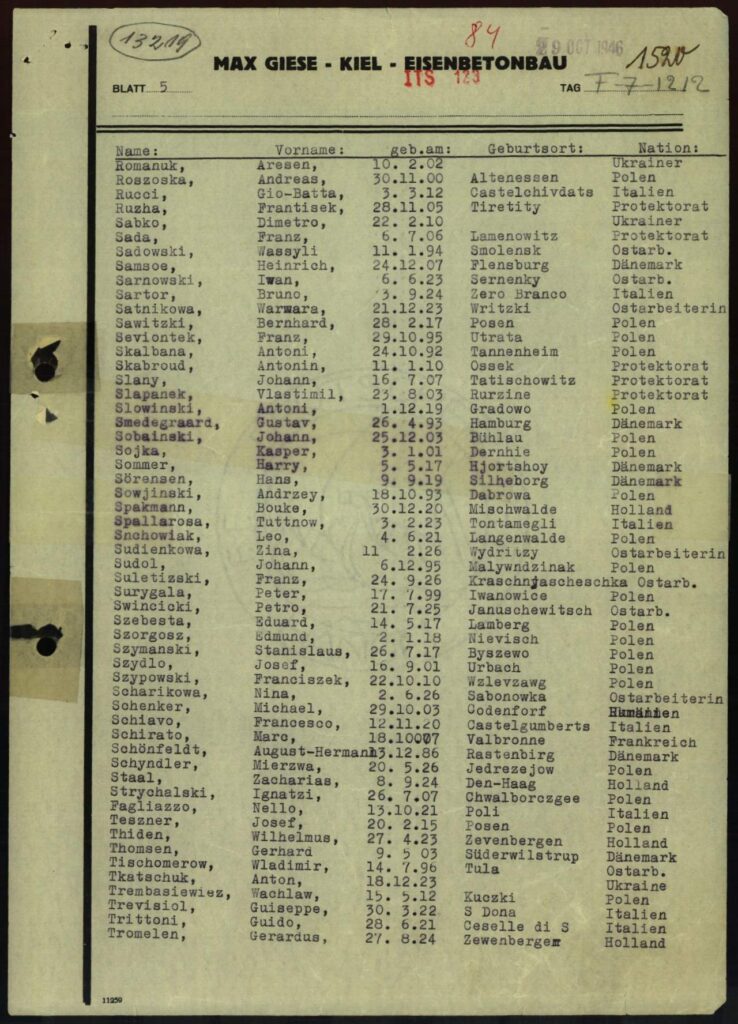

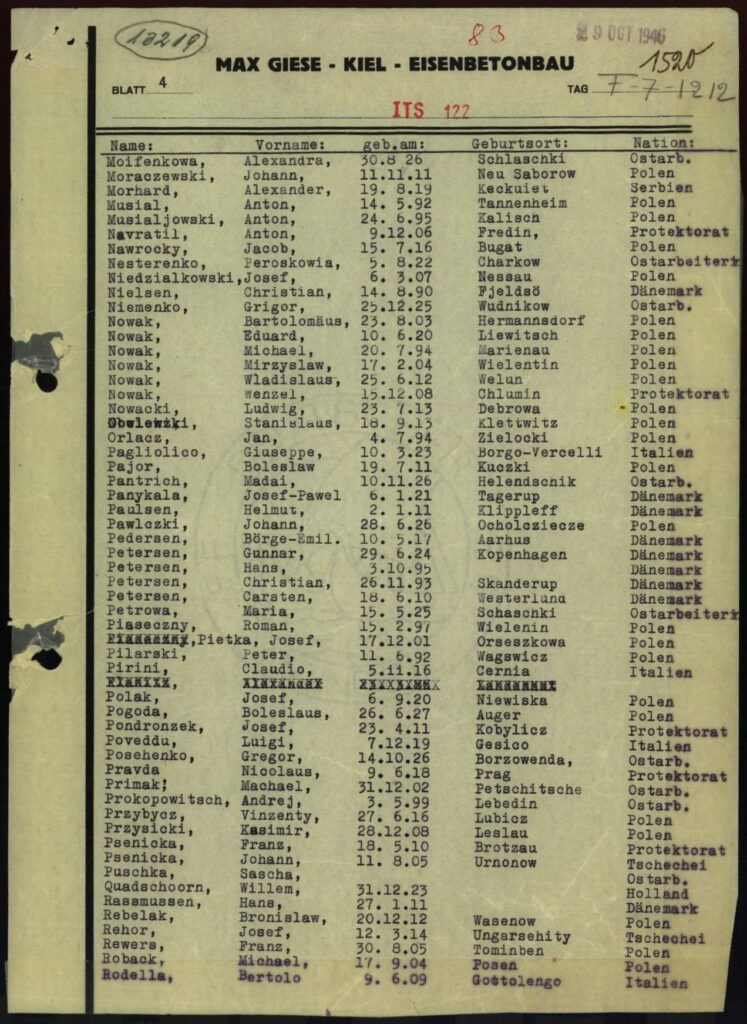

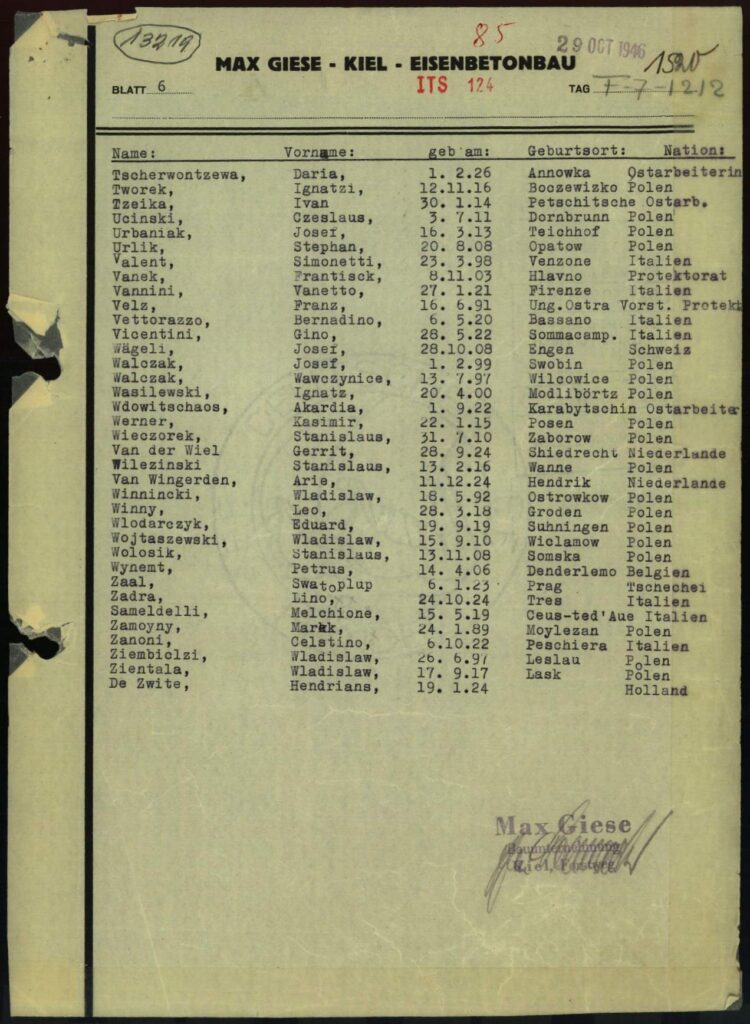

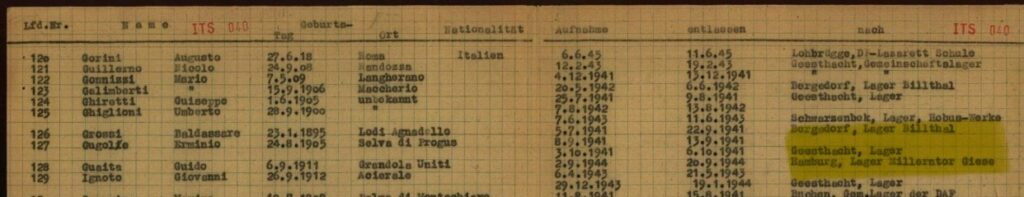

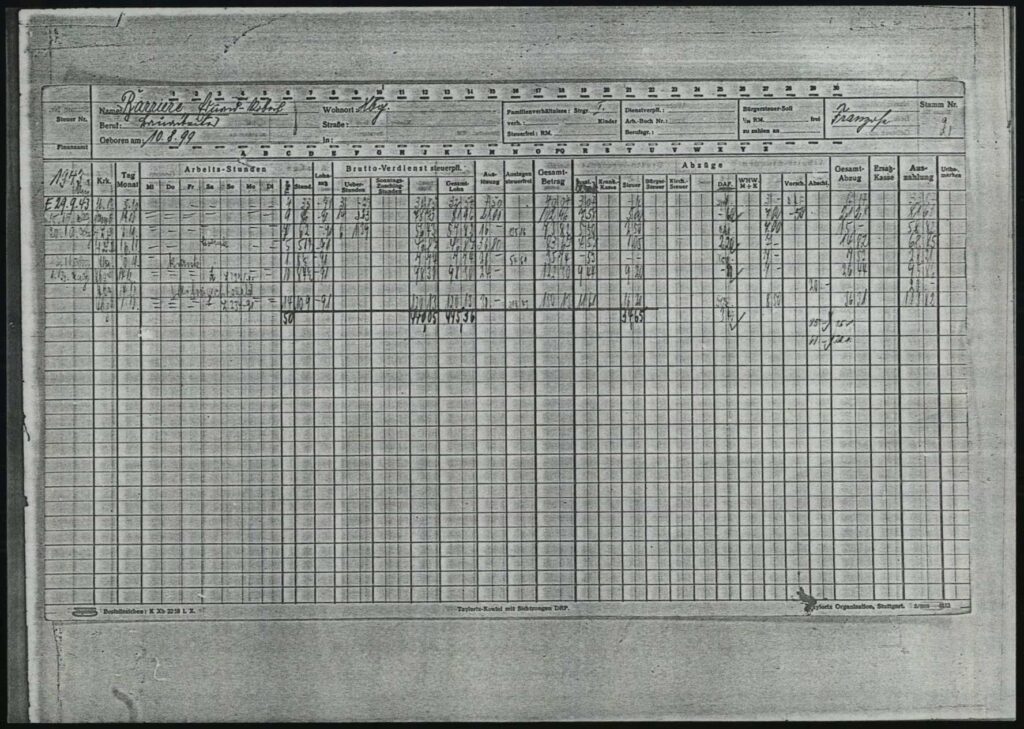

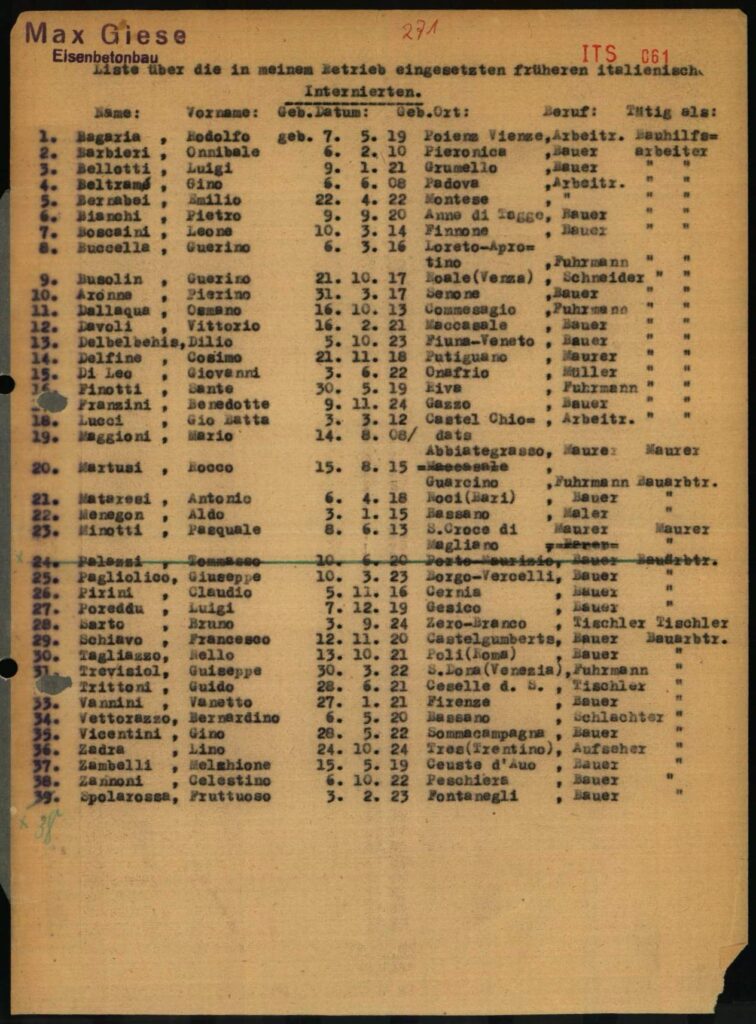

Ab März 1943 wurden dort 200 Schlafplätze eingerichtet, von denen etwa 130 belegt waren – mutmaßlich allesamt durch Arbeitskräfte im Auftrag des Unternehmens Max Giese. Über konkrete Bauaufträge ist jedoch nichts bekannt. Eine nach 1945 erstellte sechseitige Übersicht des Unternehmens listet rund 350 Namen auf, von denen einige den Standorten Flensburg, Kiel, Lübeck und Hamburg zugeordnet werden können. In Einzelfällen lassen sich Lebensorte wie Millerntor“ aus Abrechnungen entnehmen, oder es finden sich in Krankenhausübersichten Hinweise wie „Lager Millerntor“, ergänzt durch Einträge in der Giese-Liste. Eine vollständige Zuweisung der Personen zu bestimmten Einsatzorten ist jedoch nur in Teilen möglich.

„L-Formationen“ und „Baupioniere“

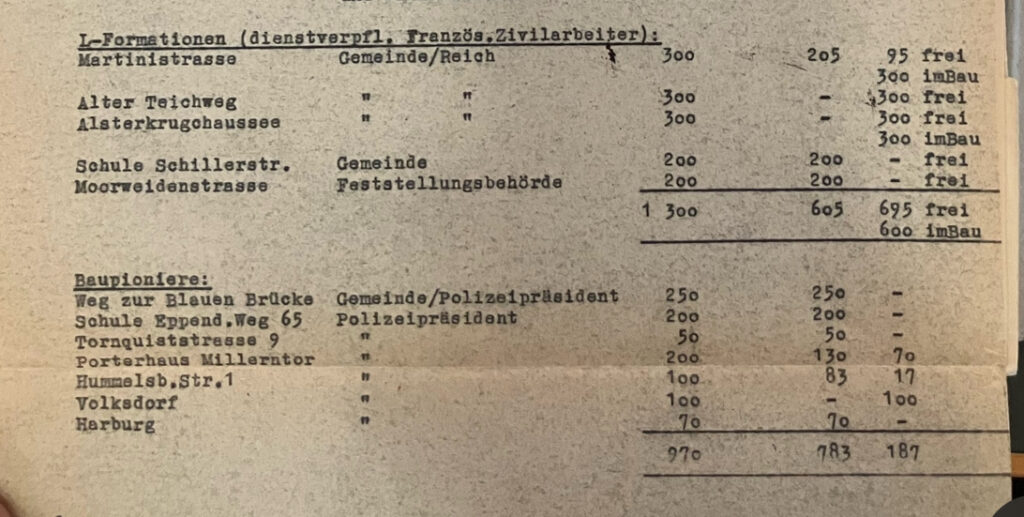

Bis Ende 1942 war das für den Lagerbau zuständige Hamburger Amt für kriegswichtige Einsätze (AkE) primär für die Unterbringung von Kriegsgefangenen (Russen, Franzosen), „Ostarbeitern“ und “zivilen Arbeitskräften“ zuständig. Ab Frühjahr 1943 kamen die Lager für sogenannte „L-Formationen“ und „Baupioniere“ hinzu. Die Hintergründe für deren Einrichtung in Hamburg sind bislang ungeklärt. Die „L-Formationen“ umfassten etwa 1.300 dienstverpflichtete französische Zwangsarbeiter, die von der Wehrmacht der Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt wurden – mitsamt der Kosten.

Für die „Baupioniere“ – im Fall des Porterhauses wohl direkt von der Wehrmacht an Max Giese überstellt – wurden 970 Unterkunftsplätze geschaffen. Weitere größere Lager befanden sich in der Schule Alter Teichweg (300 Plätze), dem Weg nach der Blauen Brücke (250 Plätze) und eben im Porterhaus (200 Plätze). Auch die Schulen Eppendorfer Weg 65 und Tornquiststraße 19 dienten als Unterkünfte, wurden jedoch im Juli 1943 zerstört.

Italiener und Franzosen arbeiten ab 1941 für Max Giese

Max Giese beschäftigte nach bisherigem Stand vor allem italienische Arbeitskräfte, die seit 1941 in Hamburg lebten, sowie “zivile“ französische Arbeiter. Bisher war nur der Italiener Filippo Faustinelli namentlich bekannt, der am 3. Dezember 1944 im KZ-Außenlager Schandelah bei Braunschweig ums Leben kam. Ein Stolperstein am Billhorner Deich 76 erinnert heute an ihn.

Mittlerweile sind weitere italienische und französische Namen bekannt, die sich unmittelbar mit dem Lager „Porterhaus“ in Verbindung bringen lassen. Dazu gehören die italienischen Arbeitsmigranten Guido Guaita, Angelo Piatti und Andrea Ambrosi.

Italienische Arbeitskräfte in Hamburg von 1941 bis Juli 1943

Wie Faustinelli kamen viele auf Grundlage eines Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und Italien aus dem Jahr 1938 nach Deutschland. Zwischen 1938 und 1941 wurden jährlich 30.000–50.000 Saisonarbeiter:innen – überwiegend in der Landwirtschaft – eingesetzt. Ab 1940 kamen etwa 200.000 Italiener insbesondere in Industrie, Bau und Reichsbahn zum Einsatz. Allein bei der Reichsbahn arbeiteten etwa 30.000 Italiener, davon über 1.000 ab Januar 1941 in Hamburg. Bekannte Lager befanden sich z. B. in der Amsinckstraße 30, Sonninstraße 19, Danziger Straße 31 (ehemalige Jugendherberge in St. Georg) und der Parallelstraße in Wilhelmsburg. Seriös wissenschaftlich aufgearbeitet ist ihr Einsatz in Hamburg bislang nicht. Anfang 1941 arbeiteten 531 Italiener als gewerbliche Arbeitskräfte in Hamburg, bis Ende Juli wuchs ihre Zahl auf 1.984, 1942 stieg sie auf 6.200. Diese Zahlen bewegten sich auf dem Niveau französischer oder niederländischer Arbeitskräfte, aber unterhalb der sowjetischen Menschen.

Wende in den Arbeitsbeziehungen ab Juli 1943

Nach dem Sturz Mussolinis am 25. Juli 1943 änderten sich die Bedingungen: Die Italiener verlängerten ihre Verträge nicht und kehrten nicht mehr nach Deutschland zurück. Deutschland fehlten plötzlich Zehntausende Arbeitskräfte. Ein Rundschreiben vom 8. Mai 1943 ordnete die sofortige Urlaubssperre für alle Italiener an, da ihre Rückführung bis Ende Dezember desselben Jahres geplant war.

Grundlegender Bruch ab dem 8. September 1943

Ab dem 8. September 1943 durften sich in Deutschland befindliche italienische Arbeitskräfte nicht mehr nach Italien zurückkehren, geschätzt wurden 150.000. Viele wurden als sogenannte Italienische Militärinternierte (IMI) zwangsweise in Arbeitslager überstellt.

Französische Zwangsarbeiter im Lager Porterhaus

Drei namentlich bekannte Franzosen befanden sich im Lager am Millerntor: André Agripa, Édouard Robert Barrière und Raymond Barat. Agripa und Barrière waren dienstverpflichtet und wurden über das im September 1942 eingeführte „Service du Travail Obligatoire“ (STO) nach Deutschland gebracht. Agripa arbeitete ab August 1943 in Braunschweig und ab September im Porterhaus; Barrière war zuvor bei Nienburg/Weser eingesetzt. Barat war bereits seit August 1941 als ziviler Arbeiter in Groß-Gerau tätig, bevor er für Max Giese in Hamburg arbeiten musste.

Es ist davon auszugehen, dass sich in den Listen des Unternehmens Max Giese nach 1945 noch weitere Namen finden lassen, die mit dem Lager im Porterhaus in Verbindung stehen – allerdings sind diese bislang nicht identifizierbar. So existiert etwa ein Nachweis über einen niederländischen Arbeiter bei Giese, jedoch ohne Hinweis auf das Porterhaus.

Ab 1943: Einsatz Italienischer Militärinternierter

Ab September 1943 setzte das Unternehmen Max Giese zusätzlich italienische Militärinternierte für Zwangsarbeit ein. Ihr Lager befand sich auf der Trabrennbahn Farmsen. Wo sie konkret eingesetzt wurden, ist derzeit nicht bekannt – es handelte sich jedoch um öffentliche Bauaufträge.

Nachkriegsentwicklung des Unternehmens

Nach dem Krieg erhielt Max Giese u.a. den Auftrag zum Bau der Grindelhochhäuser in Hamburg. Mit dem Wiederaufbau erlebte das Unternehmen erneut einen Aufschwung, erzielte im Jahr 2000 einen Umsatz von 110 Mio. Euro. Ab 2003 ging der Umsatz jedoch rapide zurück, 2004 folgte die Insolvenz. Am 6. April 2004 wurde die Firma im Handelsregister offiziell gelöscht (Amtsgericht Kiel, 25 IN 529/03). In den Entschädigungsfonds der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) floss kein Geld von Max Giese.

Nach der Befreiung 1945 blieb das „Porterhaus“ als einziges Gebäude an der Kreuzung Reeperbahn/Millerntorplatz der drei Straßen erhalten und wurde wieder instand gesetzt. Später befand sich dort ein Kino, die „Millerntor-Lichtspiele“. Anfang der 1960er Jahre wurde das Gebäude abgerissen. Seit 1997 steht auf dem gesamten Areal ein 11-geschossiges Büro- und Geschäftshaus.