Meine Recherchen zum IMI-Lager im Hamburger Volksparkstadion habe ich jetzt einmal zusammengefasst. Es lag schon etwas länger bei mir, aber andere Aktivitäten haben mich von der politischen Umsetzung gewissermaßen abgehalten. Es ist einfach eine Ressourcen-Fragen und der Organisation. Jetzt ist von mir nur ein Text herausgekommen.

Aus meiner Perspektive hätte ich mehr machen wollen. In diesem Fall haben Partner ihre Perspektive auf das „wie erinnern“ und sie haben dafür finanzielle Ressourcen. Ich alleine wäre anders verfahren, aber wenn man sich nicht trifft, darf das „ob“ darunter nicht verdrängt werden. Ich bin gespannt, was aus meinen Recherchen-Ergebnissen wird und wie die Geschichte erzählt wird. Entschieden habe ich mich, eine noch eigene kleine Aktivität (zu Dolmar/Makita) zum Thema zu machen, die aber nicht die Erinnerung unmittelbar am Volksparkstadion betrifft.

Heute wird das Volksparkstadion in Hamburg zu Recht mit dem HSV in Verbindung gebracht, dem die Immobilie (HSV Fußball AG) gehört. Das Grundstück selbst ist im Besitz der Stadt Hamburg und liegt mitten im ehemaligen Altonaer Volkspark, der 1914 erbaut wurde. Das ursprüngliche Fußballstadion wurde erstmals am 11. September 1925 eröffnet. Während der NS-Zeit diente es von Ende 1943 bis 1945 als Lager für Zwangsarbeiter. Damals gehörten Stadion und Grundstück der Stadt Altona (ab 1938 Hamburg).

Wer waren die italienischen Militärinternierten?

Die italienischen Militärinternierten (IMI) waren ehemalige Soldaten, die nach Italiens Waffenstillstand mit den Alliierten am 8. September 1943 von der deutschen Wehrmacht entwaffnet und gefangen genommen wurden. Deutschland verweigerte ihnen den Status von Kriegsgefangenen, um sie als Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie einsetzen zu können. Rund 650.000 der über 800.000 italienischen Soldaten lehnten eine weitere Zusammenarbeit mit den Deutschen ab und wurden daraufhin nach Deutschland deportiert.

Ankunft in Hamburg und Zwangsarbeit

Ab Ende September 1943 wurden tausende IMI nach Hamburg gebracht. Sie wurden von der Wehrmacht bewacht, zur Arbeit eskortiert und abends zurück ins Lager geführt – ohne Entlohnung. Ab dem 1. September 1944 lag die Verantwortung für die IMI nicht mehr bei der Wehrmacht, sondern bei den Unternehmen selbst.

Das Lager im Volksparkstadion

Das Zwangsarbeitslager befand sich in den Umkleideräumen des Stadions (Erdgeschoss, ca. 7 x 100 Meter groß). Laut einem Schreiben vom 13. Januar 194 waren dort etwa 200 Italiener untergebracht, die für acht verschiedene Betriebe arbeiteten. Bislang sind jedoch nur etwas über 100 IMI aus vier Unternehmen bekannt.

Es handelte sich um ein Gemeinschaftslager, das von der Stadt Hamburg eingerichtet und von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) verwaltet wurde. Die Planung solcher Lager oblag dem Amt für kriegswichtigen Einsatz (AkE) in der Hamburger Baubehörde.

Zwangsarbeit in Hamburger Betrieben

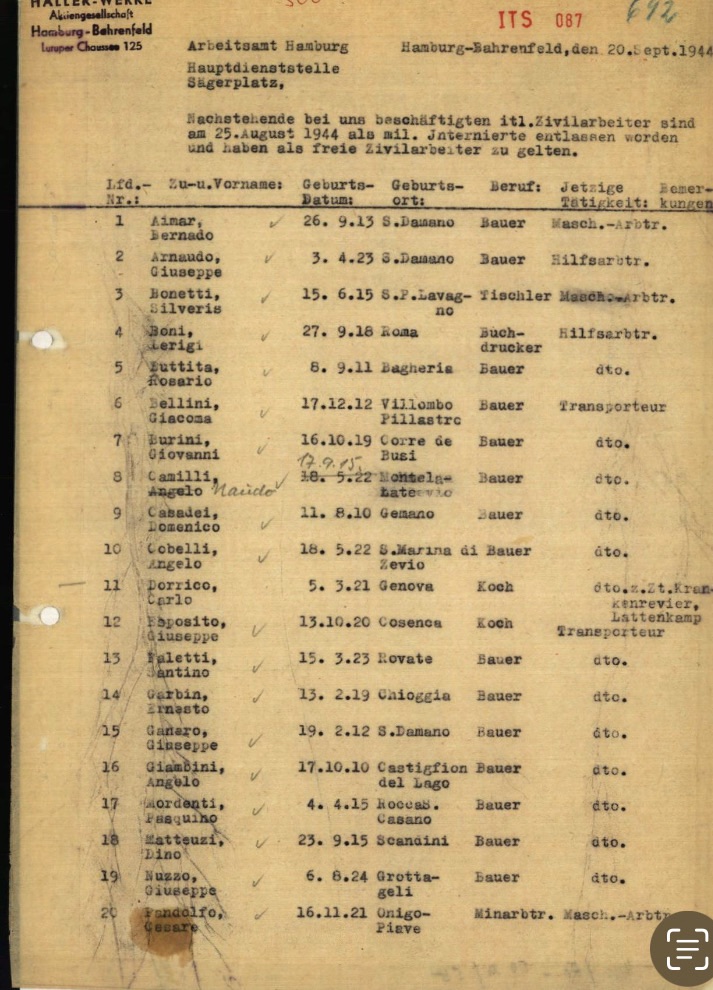

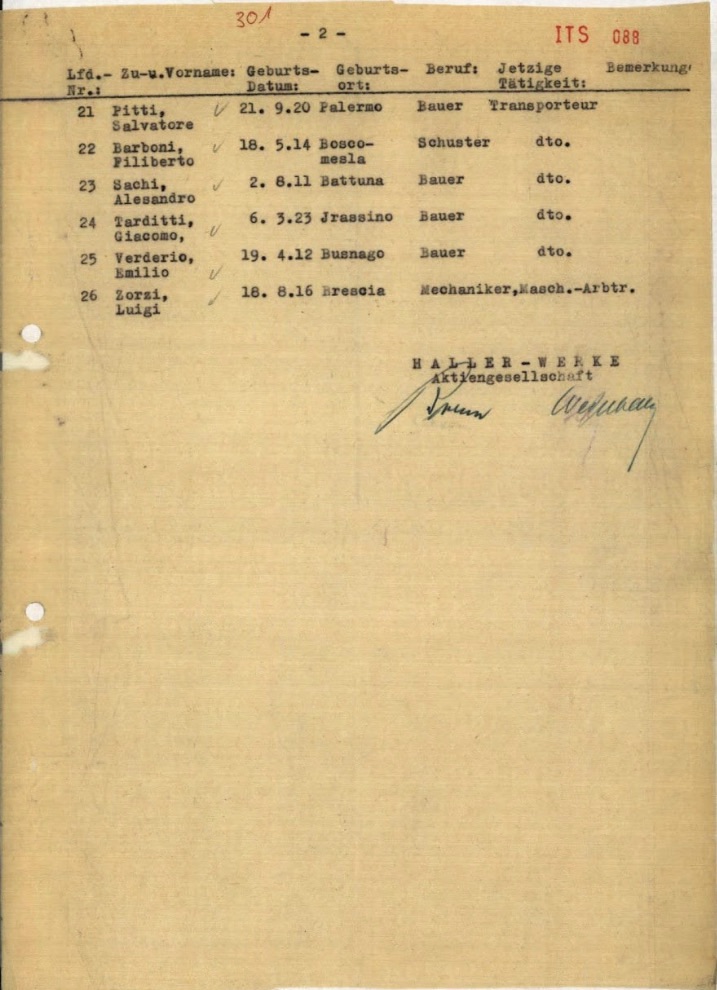

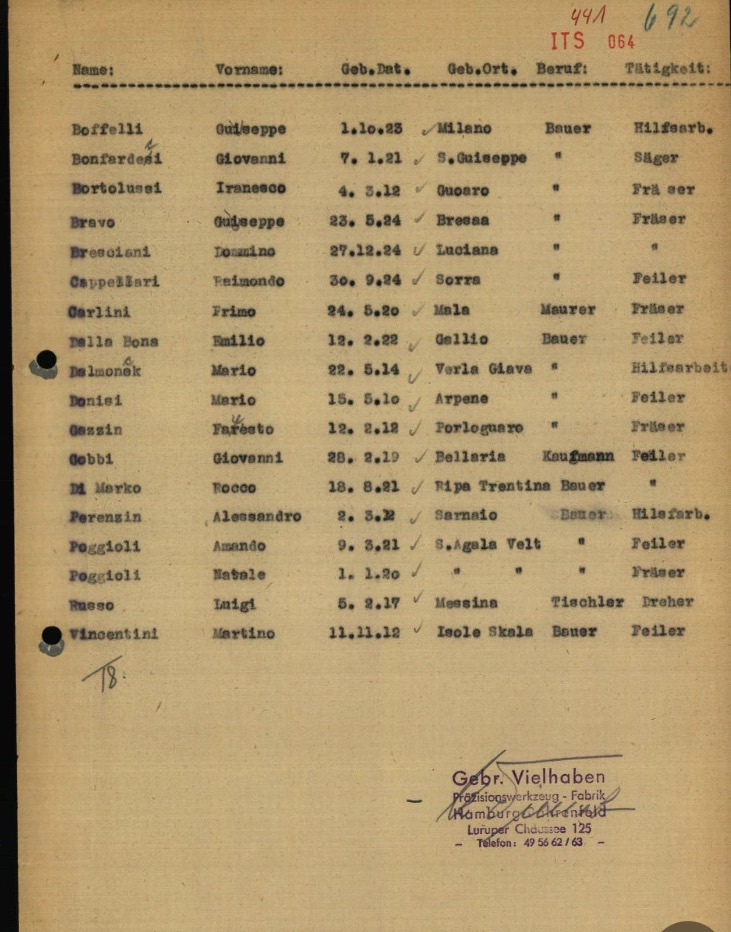

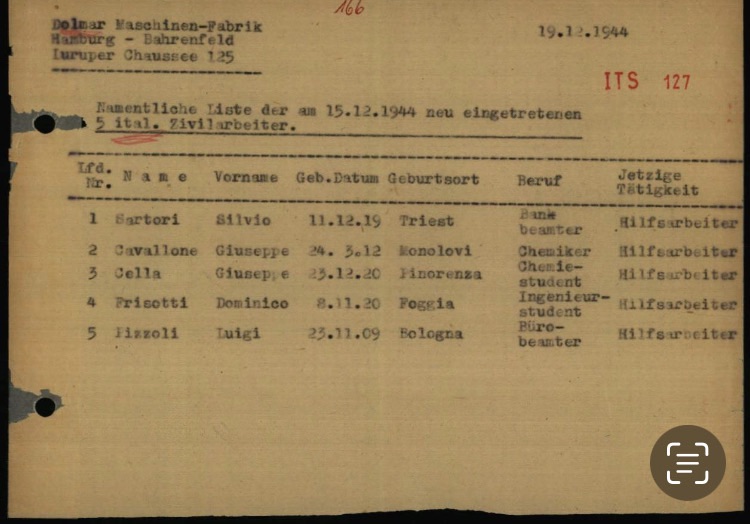

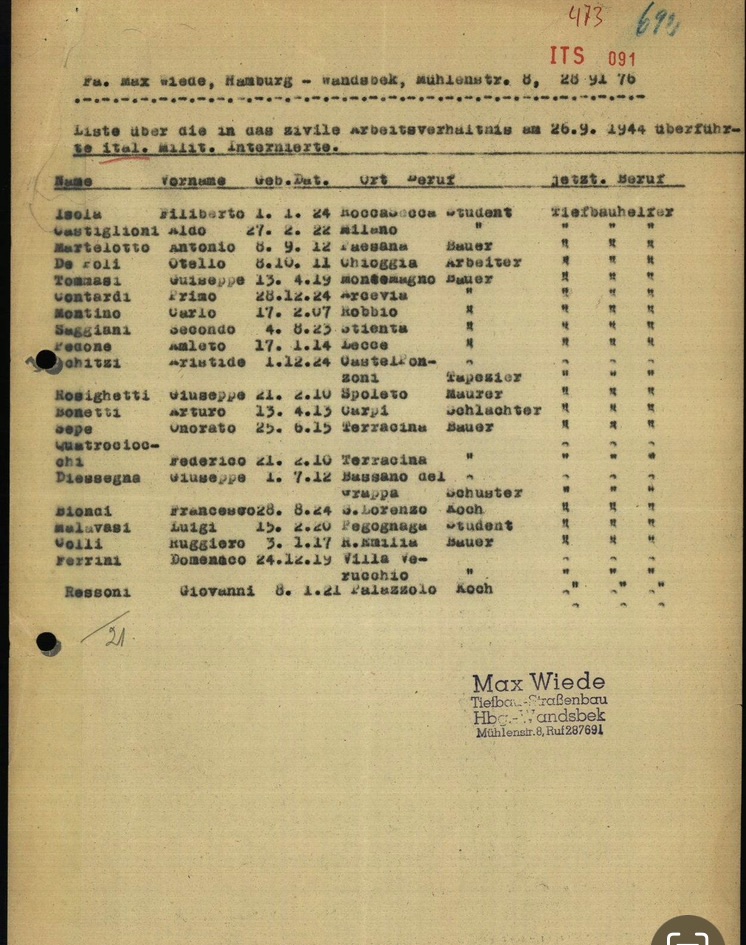

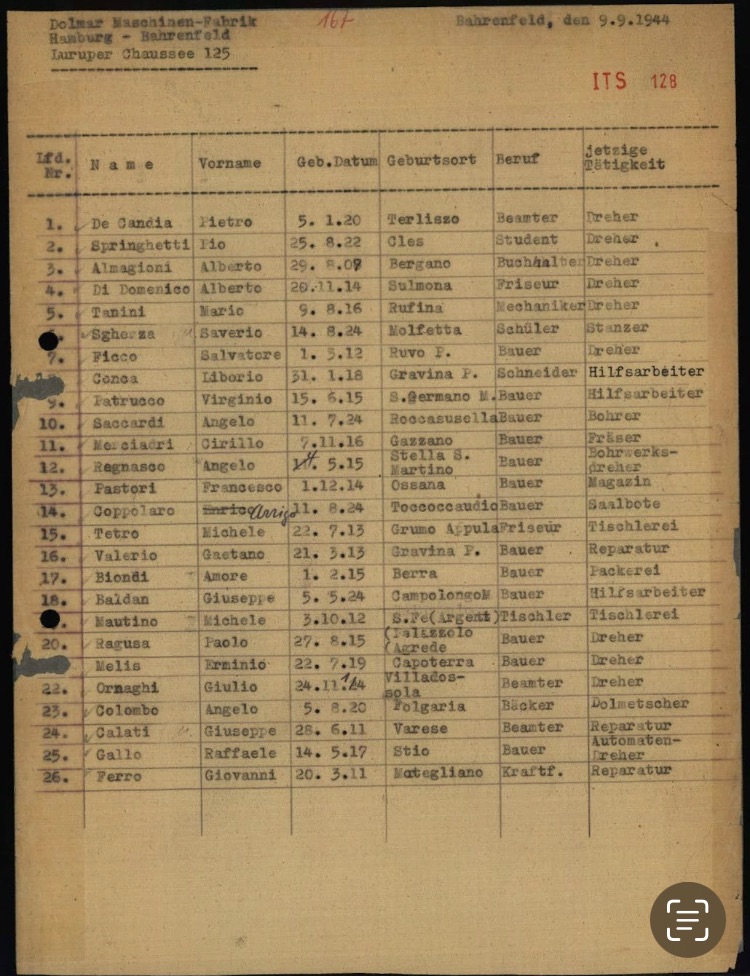

Ab September 1944 mussten Unternehmen ihre IMI beim Arbeitsamt anmelden. Zu den Betrieben, die Zwangsarbeiter aus dem Volksparkstadion einsetzten, gehörten:

– Max Wiede (Tiefbau, Bunkerbau)

– Dolmar (Metallverarbeitung, Rüstungsproduktion)

– Haller & Meurer Wer (Metallindustrie, Wehrmachtsaufträge)

– Gebr. Vielhaben (Maschinenwerkzeuge)

Die IMI wurden in Arbeitskommandos eingeteilt – im Fall des Volksparkstadions war dies das „Arbeitskommando 692“.

Über die Schicksale der IMI aus dem Volksparkstadion ist wenig bekannt

Es gibt so gut wie keine Berichte oder Tagebücher der IMI aus den vier Unternehmen, in denen sie arbeiten mussten. Es gibt über die Unternehmen in der NS-Zeit, dem Umgang der Verantwortlichen mit den Beschäftigten und deren Eigentümer einige Informationen. Sie bestätigen nur das System der Überwachung und Geringschätzung gegenüber den Beschäftigten, die nicht wie die Nazis tickten oder sichndem Kommando des Unternehmens nicht bedingungslos unterordnenten. Der Eigentümer von Dolmar sorgte z.B. dafür, dass ein Beschäftigter wegen angeblichen „Bummelantentum“ ins KZ kam, dass er nicht überlebte (dazu kommt noch eine Info).

Giuseppe Cavallone

Ein bewegendes Zeugnis hinterließ Giuseppe Cavallone, der für Dolmar arbeiten musste. In seinen zensierten Briefen an seine Frau schrieb er: „Arbeit, so bescheiden sie auch sein mag, ist immer ein Stärkungsmittel, denn sie verhindert, dass sich der Geist in nutzlosen Träumen verliert. Alles nehme ich an und werde es annehmen, weil ich zu Dir zurückkehren möchte.“

Das nicht alle Deutschen Nazis waren, erlebte er auch während der Zeit seiner Zwangsarbeit und dem Leben im Lager im Volksparkstadion. So erinnerte er sich im August 1945, dass er eine Bettdecke von einer Familie geschenkt bekam. Er sprach von der rührende Hilfe eines „14-jährigen deutschen Jungen …, dem es gelang, verschiedene Lebensmittel zu bekommen, indem er sie stahl, während er beim Einkaufen für seine Familie seine Karte zeigte. Die Mutter des Jungen besorgte über ihren Sohn eine geblümte Stoffdecke gefüllt mit Gänsedaunen, und auch das Kopfkissen, das mein Mann dann als Souvenir mit nach Hause brachte. Die Bettdecke ermöglichte es ihm, die Härte der Kälte zu überwinden der Kälte zu trotzen, als er nach der Arbeit bei sibirischen Temperaturen zurück ins Lager ging, um zu schlafen.“

Giuseppe Rosighetti

Na Ein weiteres Schicksal war das von Giuseppe Rosighetti (geb. 1910 in Spoleto), der für Max Wiede im Bunkerbau arbeiten musste. Er starb am 6. November 1944 in Hamburg-Wandsbek bei einem Fliegerangriff. Als ab 2001 ein Entschädigungsfonds für die Millionen NS-Zwangsarbeiter:innen eingerichtet wurden, war Max Wiede nicht dabei.